在现代电子设备中,浪涌电压如同电路中的"隐形杀手",可能来自雷击、电源切换或电机启停等瞬间高压冲击。面对这种威胁,铝电解电容以其独特的结构和材料特性,成为了电路中的"抗浪涌勇士"。这种圆柱形的电子元件看似普通,却在关键时刻通过"自我牺牲"的方式保护着其他精密元件,其工作原理蕴含着精妙的电子学智慧。

铝电解电容的抗浪涌能力首先源于其特殊的内部结构。与普通电容不同,它的阳极采用高纯度铝箔,表面通过电化学蚀刻形成多孔结构,使有效表面积增大数十倍。这种结构就像为电子准备了一个巨大的"停车场",当浪涌来临时能够快速容纳大量电荷。更关键的是其介质层——在阳极铝箔表面形成的氧化铝(Al₂O₃)薄膜,这个仅纳米级厚度的绝缘层却具有惊人的介电强度,每微米可承受600-800V的电压。当电路中出现瞬时高压时,这层薄膜就像电路中的"安全阀",优先承受电压冲击,避免其他元件受损。

在抗浪涌过程中,铝电解电容展现出三种独特的保护机制。首先是能量吸收特性,其等效串联电阻(ESR)形成的阻抗能够将浪涌能量转化为热能消耗。实验数据显示,一个450V/220μF的铝电解电容可以吸收高达10J的浪涌能量。其次是电压钳位作用,当电压超过额定值时,氧化铝介质层会进入可控的雪崩击穿状态,将电压限制在安全范围内。最令人惊叹的是它的自愈特性:当介质层局部击穿时,电解液中的修复剂会与暴露的铝基材反应,重新形成氧化层,这种"伤口自愈"能力使电容在承受多次浪涌后仍能保持功能。

铝电解电容的"牺牲式保护"主要通过两种路径实现。第一种是热牺牲路径,在吸收浪涌能量时,电容内部温度可能急剧升高至150℃以上,导致电解液加速蒸发。长期承受浪涌的电容往往顶部鼓胀,这就是内部压力释放的表现。第二种是电化学牺牲路径,反复的浪涌冲击会加速氧化铝介质层的退化,导致容量逐渐衰减。行业测试表明,每承受一次80%超压浪涌,电容寿命可能缩短5-10%。正是这种渐进式的性能衰退,换来了被保护电路的安全运行。

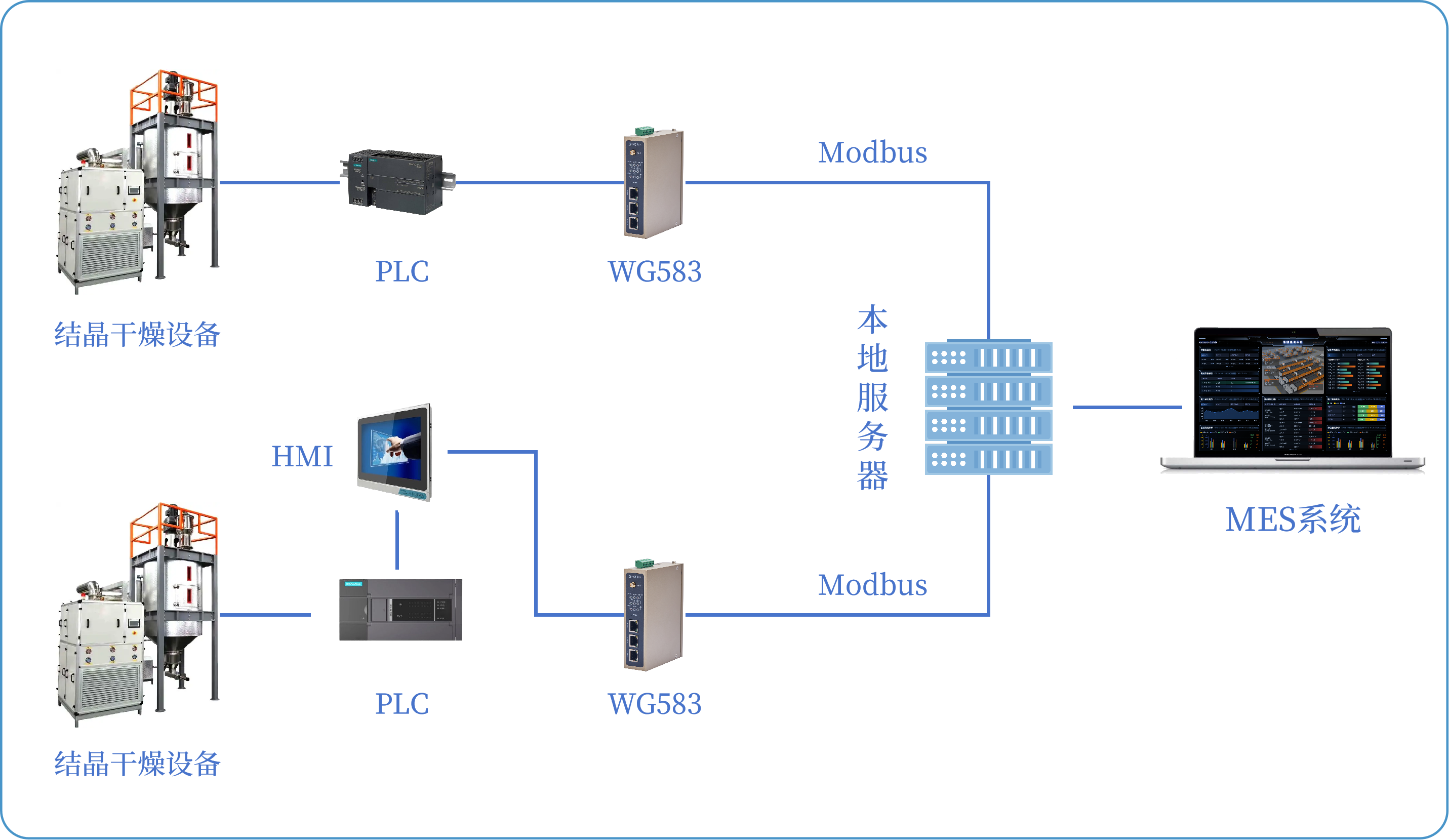

工程师们在设计抗浪涌电路时,会根据应用场景精心选择铝电解电容的参数。电源输入端通常采用高压系列(如400-450V),配合适当的容量(47-470μF)形成有效的滤波网络。在工业控制系统中,还会选用专门设计的抗浪涌型电容,这类产品采用加厚铝箔和特殊电解液配方,浪涌承受能力可达普通电容的2-3倍。一个典型的案例是变频器输入电路,通过在整流桥后布置铝电解电容阵列,可以将2000V的雷击浪涌抑制到600V以下,保护后续的IGBT模块。

铝电解电容在抗浪涌应用中也存在明显的局限性。其频率特性决定了它更适合低频浪涌防护,对于ns级的ESD脉冲效果有限。温度对性能影响显著,在-40℃时容量可能下降80%,高温又会加速电解液干涸。更关键的是,铝电解电容属于"消耗型"保护器件,随着使用时间延长,其抗浪涌能力会持续衰减。因此,在关键系统中往往需要配合TVS二极管、压敏电阻等半导体保护器件,形成多级防护体系。

在实际应用中,铝电解电容的"牺牲"过程可以通过多种方式监测。红外热成像能直观显示电容在浪涌时的温升情况;阻抗分析仪可以跟踪ESR和容量的变化趋势;解剖失效电容则能观察到铝箔腐蚀和电解液结晶的痕迹。这些数据不仅验证了铝电解电容的保护机制,也为电路可靠性设计提供了重要依据。有研究表明,在开关电源中合理配置铝电解电容,可以将雷击损坏率降低70%以上。

随着技术进步,新型铝电解电容在抗浪涌性能上持续改进。采用有机半导体电解液的产品工作温度范围扩展到-55~150℃;添加稀土元素的铝箔使介质层更致密;叠层结构设计则提升了高频特性。与此同时,工程师们也发展出更科学的评估方法,如基于Weibull分布的寿命预测模型,可以准确计算电容在不同浪涌条件下的剩余寿命。这些创新使得铝电解电容在5G基站、新能源汽车等新兴领域继续发挥着关键保护作用。

回望这个默默守护电路的"勇士",铝电解电容以自身的渐进式损耗换取系统安全,这种保护机制恰似电子世界的"舍己为人"。当我们在享受稳定可靠的电子设备时,不应忘记这些在幕后承受冲击的元件。正是无数这样的"电子卫士"构筑起了现代电子设备的可靠性基石,它们的"牺牲精神"或许正是工程智慧中最动人的部分。未来,随着材料科学和封装技术的发展,铝电解电容的抗浪涌能力还将不断提升,继续在电路保护领域书写新的传奇。

审核编辑 黄宇