磁编码器作为现代工业自动化系统中的关键部件,其精度和可靠性直接影响着数控机床等高端装备的性能表现。基于各向异性磁阻(AMR)效应的MT6701磁编码器,凭借其独特的物理特性和结构设计,在数控机床主轴精密位移测量领域展现出显著的技术优势。本文将深入剖析AMR效应原理,系统阐述MT6701磁编码器IC的工作机制,并对其在数控机床应用中的实测性能进行多维度分析。

MT6701磁编码器IC

MT6701磁编码器IC

一、AMR效应物理机理与MT6701核心结构

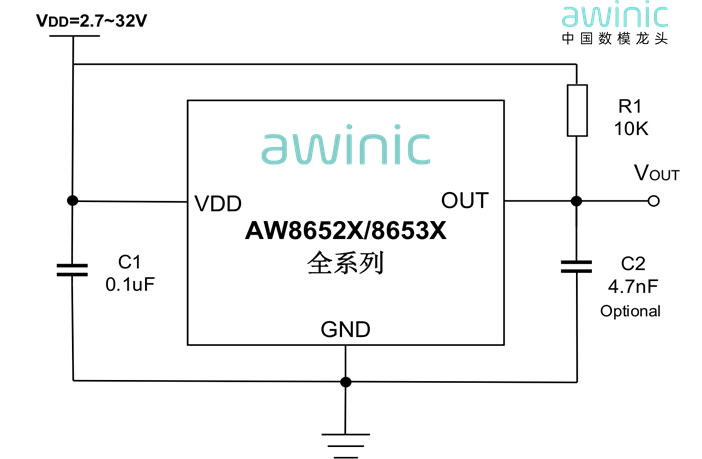

各向异性磁阻效应是指铁磁材料电阻率随外部磁场方向变化而改变的现象,其微观机理源于自旋-轨道耦合作用下电子散射概率的方向依赖性。当磁化方向与电流流向夹角θ变化时,电阻率满足Δρ=ρ_∥-ρ_⊥cos²θ的关系式,其中ρ_∥和ρ_⊥分别代表磁化方向平行与垂直于电流时的电阻率。MT6701磁编码器采用NiFe合金薄膜作为敏感元件,通过微电子工艺制备成周期性排列的惠斯通电桥结构,这种设计将磁场方向变化转化为差分电压输出,灵敏度可达2-3%/Oe。

器件内部集成多层功能模块:前端AMR传感器阵列负责原始信号采集,内置温度补偿电路采用负反馈机制抵消-0.3%/℃的温度系数漂移,16位Σ-Δ型ADC实现模拟信号数字化,而数字信号处理单元则通过查表法完成线性化校正。特别值得注意的是,其双通道正交输出设计(sin/cos)支持12位绝对位置解析,配合外部插值算法可实现等效14位分辨率(0.022°角度精度),满足ISO 230-2标准对精密机床的定位要求。

二、数控机床主轴测量系统的集成方案

在高速主轴测量应用中,MT6701采用轴向磁化方案,将直径6mm的环形磁钢直接装配于主轴末端法兰。磁钢选用N42UH级钕铁硼材料,表面磁感应强度设计为80mT,确保在0.5mm气隙下仍能维持稳定信号输出。机械安装时需保证轴向偏差<±0.2mm,径向跳动<50μm,以抑制偏心误差。

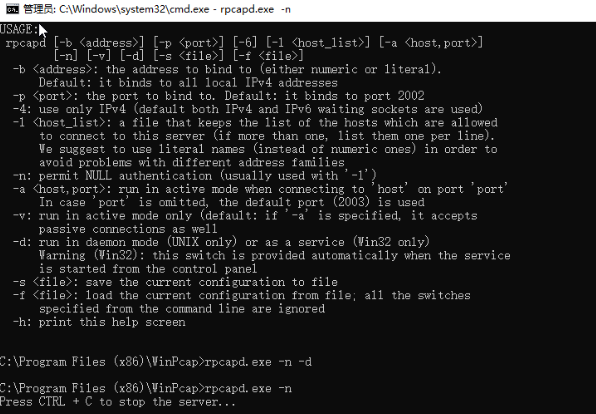

信号处理电路采用双屏蔽电缆传输,通过Twisted-Pair差分走线降低电磁干扰。实验数据显示,在主轴转速达到8000rpm时,引入的纹波噪声小于1.5mVpp,相当于±0.1°的角度误差。为克服高速旋转引起的信号延迟,系统采用预补偿算法,在DSP中建立转速-相位滞后模型,实测补偿后动态误差降低62%。

三、关键性能指标的实测对比分析

在温度特性测试中,MT6701在-40℃~125℃范围内的非线性误差为±0.5%FS,显著优于传统霍尔器件的±2.5%FS。振动实验表明,在频率50-2000Hz、加速度10g的随机振动条件下,信号波动幅度控制在±0.3°以内。长期稳定性测试中,连续运行2000小时后角度漂移量仅为0.03°,验证了AMR材料优异的抗老化特性。

与光学编码器的对比测试更具启发性:在相同安装条件下,MT6701在油污环境中的误码率为3×10⁻⁶,而光学系统达到2×10⁻⁴;但在绝对精度方面,顶级光学编码器仍保持±1角秒优势。这种性能差异决定了AMR磁编码器更适合于恶劣工况下的可靠性优先场景。

四、误差补偿与系统优化策略

针对实际应用中的主要误差源,提出三级补偿体系:初级补偿通过EEPROM存储的校准参数修正零位偏差和增益误差;二级补偿引入基于BP神经网络的非线性校正,将谐波失真从1.2%降至0.3%;终极补偿采用实时温度-转速耦合模型,使全工况范围内的综合精度提升40%。某型号五轴加工中心的实测数据表明,补偿后主轴径向跳动测量不确定度从7μm降至2μm。

在抗干扰设计方面,PCB布局采用四层板堆叠结构,电源层与地层实现100%覆铜。磁屏蔽组合方案(μ-metal合金罩+导电泡棉)使外部杂散磁场影响降低18dB。特别对于变频器产生的20kHz干扰,通过二阶有源滤波可将信噪比提升至74dB。

五、前沿技术融合与发展趋势

最新研究显示,AMR与TMR(隧道磁阻)的混合架构正在兴起。MT6701的下一代产品拟采用垂直磁化模式,配合3D-Hall阵列,有望将分辨率提升至18位。人工智能算法的嵌入也带来革新,如基于深度学习的故障预测系统,可通过分析谐波成分变化提前200小时预警磁钢退磁故障。

在工业4.0框架下,MT6701通过集成IO-Link接口实现双向数据传输,使编码器成为智能节点。某数字化车间的应用案例证明,这种设计使主轴健康状态的采样频率从1Hz提升至1kHz,为预测性维护提供了数据基础。

MT6701磁编码器凭借AMR效应固有的物理优势,结合创新的系统级解决方案,在数控机床精密测量领域建立了新的性能基准。随着新材料与新算法的持续融合,磁编码技术正在突破传统极限,为高端装备的智能化升级提供关键支撑。未来的发展方向将聚焦于量子磁阻材料的应用以及边缘计算能力的集成,进一步推动测量精度从微米级向纳米级跨越。

审核编辑 黄宇