一、模拟信号转化为数字信号

在数字信号的文章中我们说到,只有经过人为加工,才能使信号离散化。但对这个加工过程,却没有进一步解释。那么,本期文章我们就来看看,模拟信号是如何转化为数字信号的。

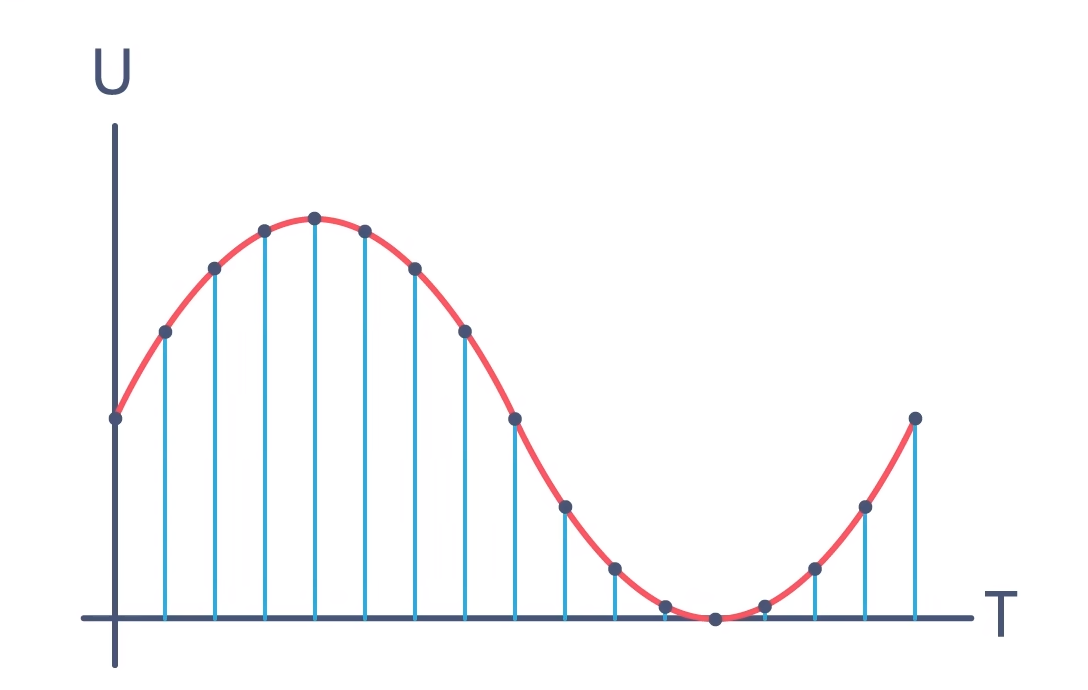

1、采样

首先要对模拟信号进行采样,一般以固定周期的采样脉冲采集模拟信号,这样就可以得到一个在时间上离散的信号。

固定采样周期

固定采样周期

但它还不是数字信号,因为这样的信号在幅值上还是连续的,我们可以称其为抽样信号。这里有一个问题:为什么说信号的幅值仍然是连续的呢?明明它的幅值也已经离散了。这是因为,在每个采样时间点上采集到的模拟信号的精度很高,如果我们能够用数字信号表示这样精度的模拟信号,那么这两种信号之间就没有什么差别了。

抽样信号

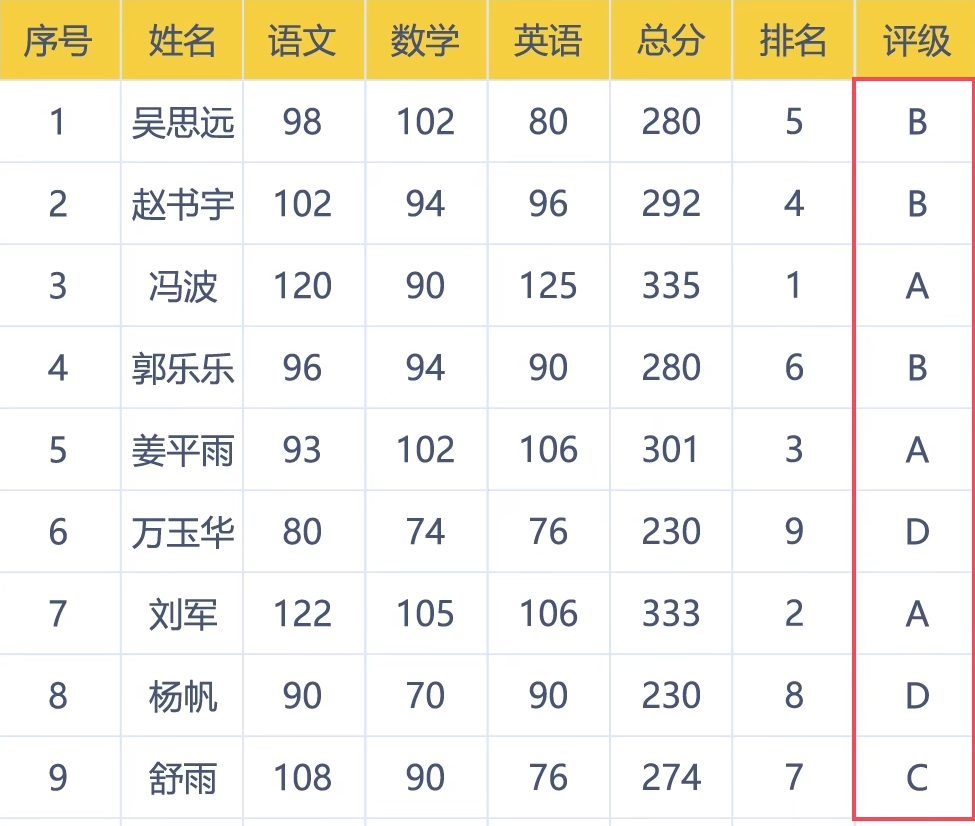

2、量化

所以,为了方便信号处理,就需要我们进行下一个数字化步骤:量化。量化就像是分级,比如我们的考试成绩,它可以有各种各样的得分,但考试结果只有A、B、C、D等几类。

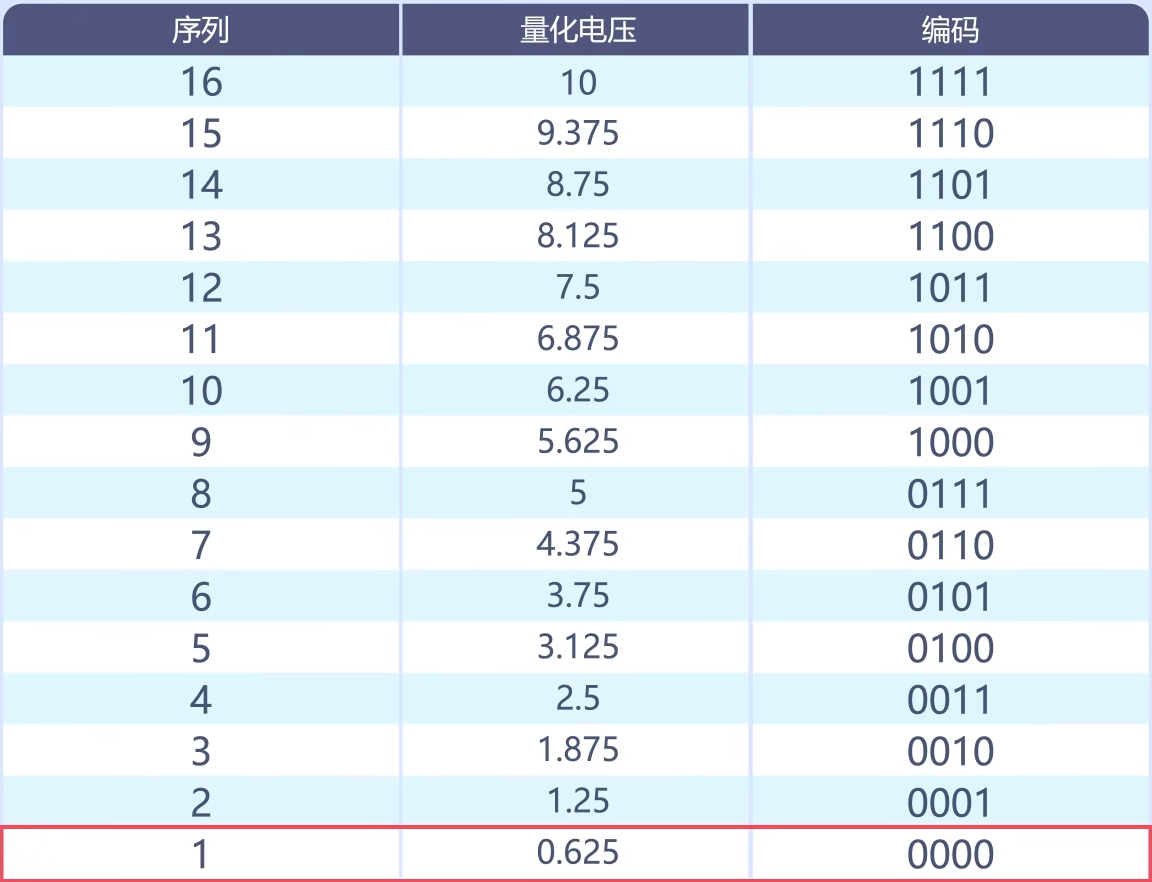

怎么理解呢?我们来举一个具体的例子:某种器件的有效电压是在0至10V,根据规定以0.625V为间隔,将参考电压(10V)分成16份,这样0~0.625V是第一级,0.625~1.25V是第二级,以此类推,我们就可以将10V的参考电压量分成16个级别。其中0.625V是量化间隔,每级量化都是量化间隔的整数倍。比如输入电压是0.3V和0.6V,那么它们经过量化后,都会被归类成第一级,这就是量化的含义。

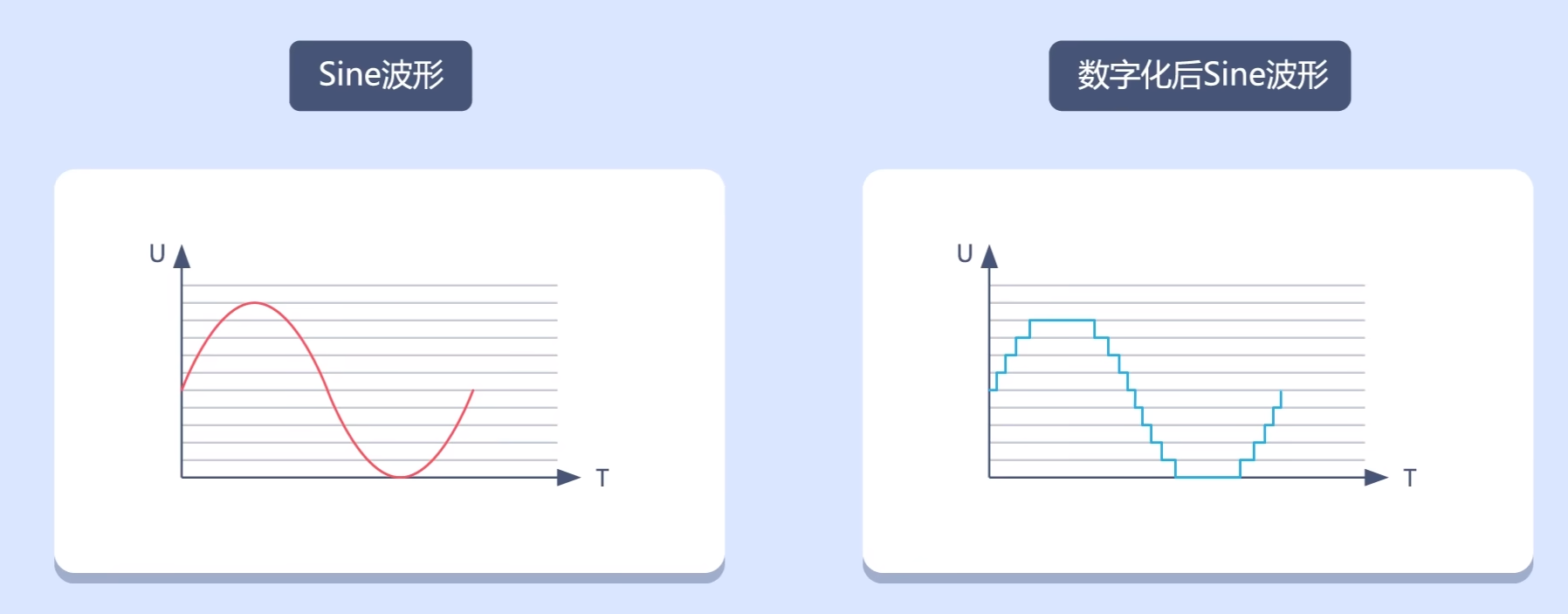

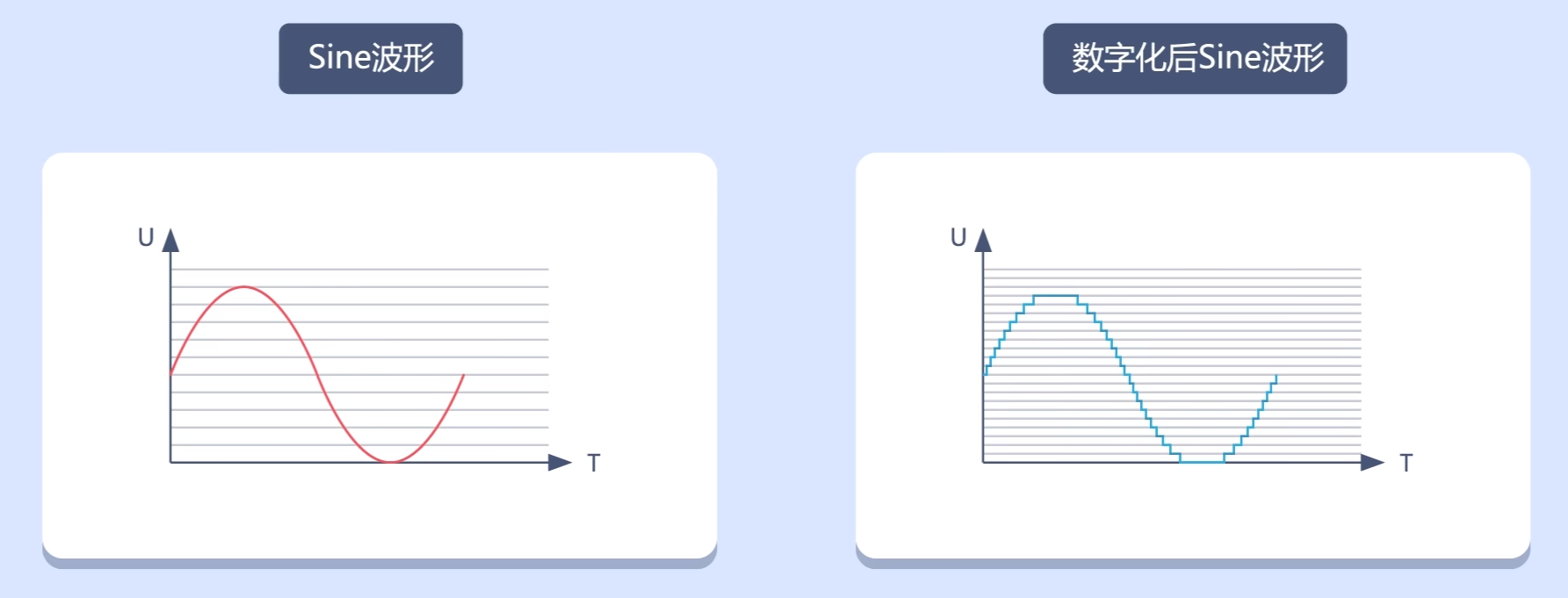

细心的朋友应该会注意到,这里我们将0.3V和0.6V的电压化为一个等级,这样的量化未免也太粗糙了。虽然量化是为了更加方便的处理数据,但我们还是希望量化后的信号和输入的信号尽量相似,不至于改变原始信号的特性。怎么办?当然是在合理范围内最大程度上减小量化间隔,这样二者之间的差异就很小了。

量化间隔大

量化间隔大

量化间隔小

量化间隔小

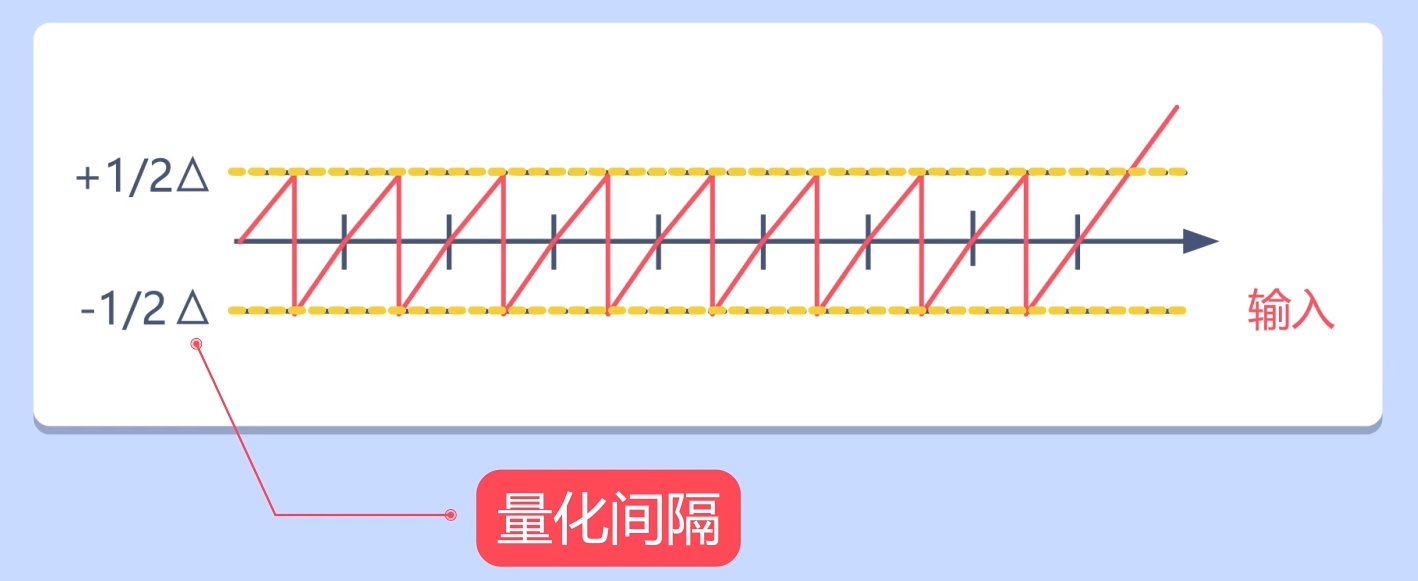

现在我们来做些定义,将量化间隔定义为△,那么量化带来的误差的范围就在正负1/2△之间。而这个误差被称为“量化误差”。

量化间隔越小,量化误差的范围就越小,输入信号与输出信号就越相像,也就是说系统的精度就越高。

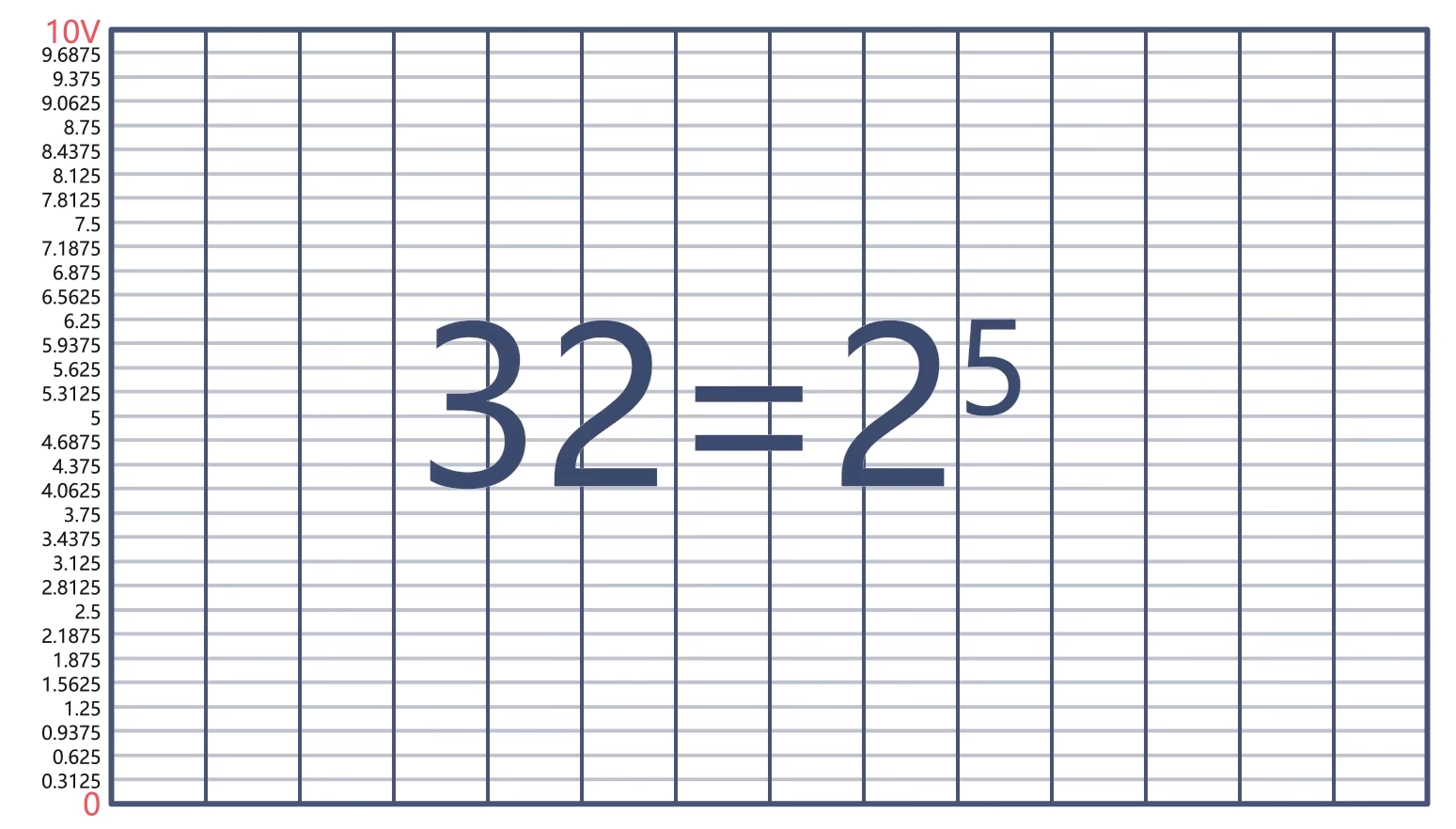

量化间隔越小,把额定值分成的份数就越多,也就代表它的分辨率越高。分辨率其实就是系统能够测量的最小变化量,也就是量化间隔。在上述例子中,我们将参考电压分成了16份,是2的4次方,所以它的分辨率为4bit。如果我们将电压分成32份,是2的5次方,那么它的分辨率就是5bit,量化间隔由0.625V变成了0.3125V。

之后我们要讲的几个ADC,都是在通过各种手段减小量化误差,以提高自身的分辨率。具体是怎么做的呢?在之后的内容中将会一一说明,这里暂且按下不表。让我们回到模数转换的步骤中来,经过量化后,模拟信号已经成功数字化,也就是在时间和幅度值上都离散化。下一步就是编码。

3、编码

在之前的例子中我们将参考电压分为了16份,而编码的含义就是用“0”、“1”的组合为每个量化区间编号,以代替相应区间的电压值。案例的分辨率是4bit,那么就需要使用4位的“0”、“1”来为每个量化区间编码。所以,0.3V和0.6V都会被编码为0000。

这样模拟信号经过采样,量化,编码后就可以得到一个与其对应的数字信号。

而帮助我们执行这几个步骤的元件就是模数转换器,即ADC。

二、模数转换器(ADC)

几种常见的ADC

几种常见的ADC

1、流水线型(Piepline) ADC

首先要介绍的是Piepline(流水线型)ADC,不过在这之前我们必须先说一说另一种ADC:Flash ADC。因为Piepline ADC就是在Flash ADC的基础上延伸发展而来的。

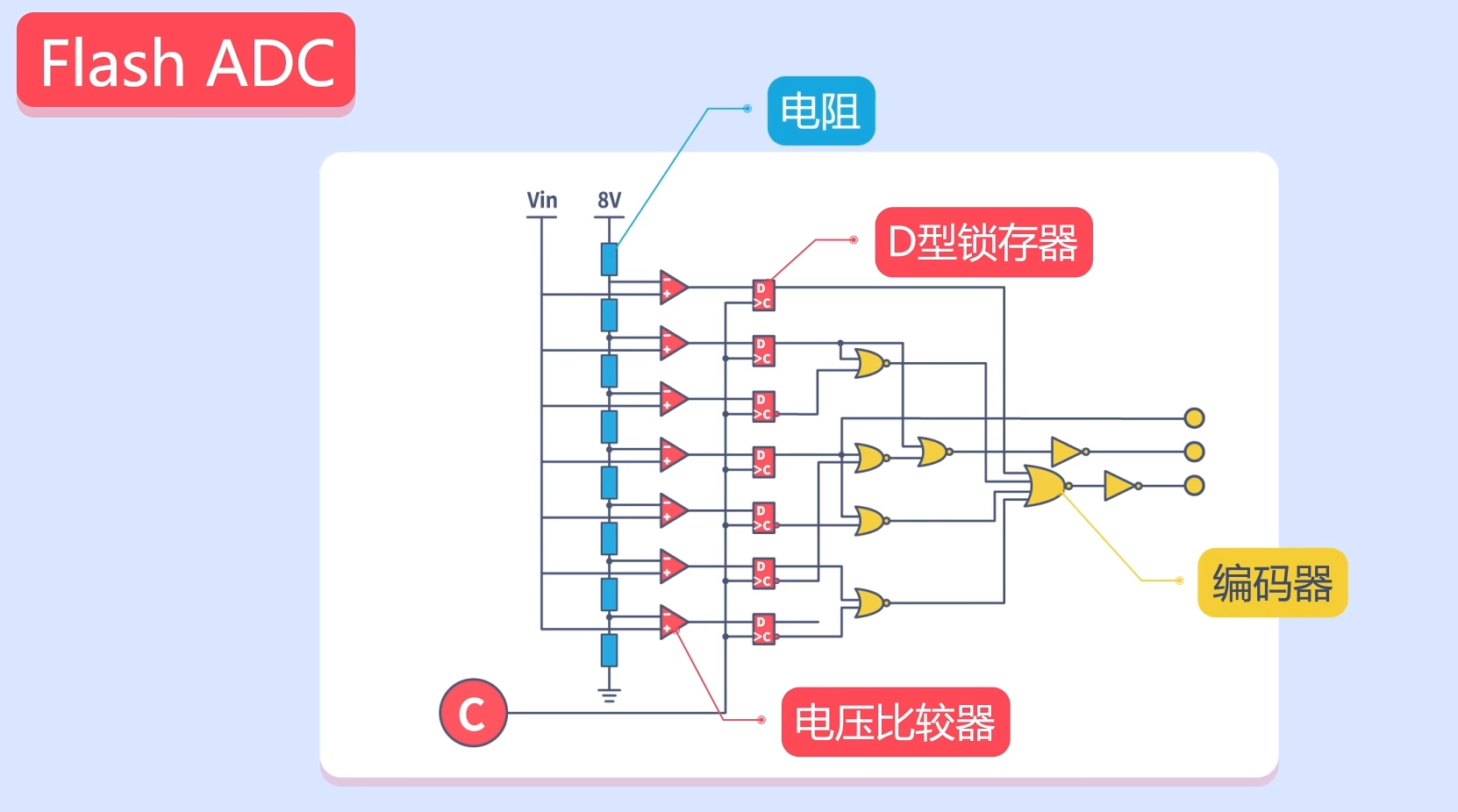

Flash ADC的基本结构是这样的:

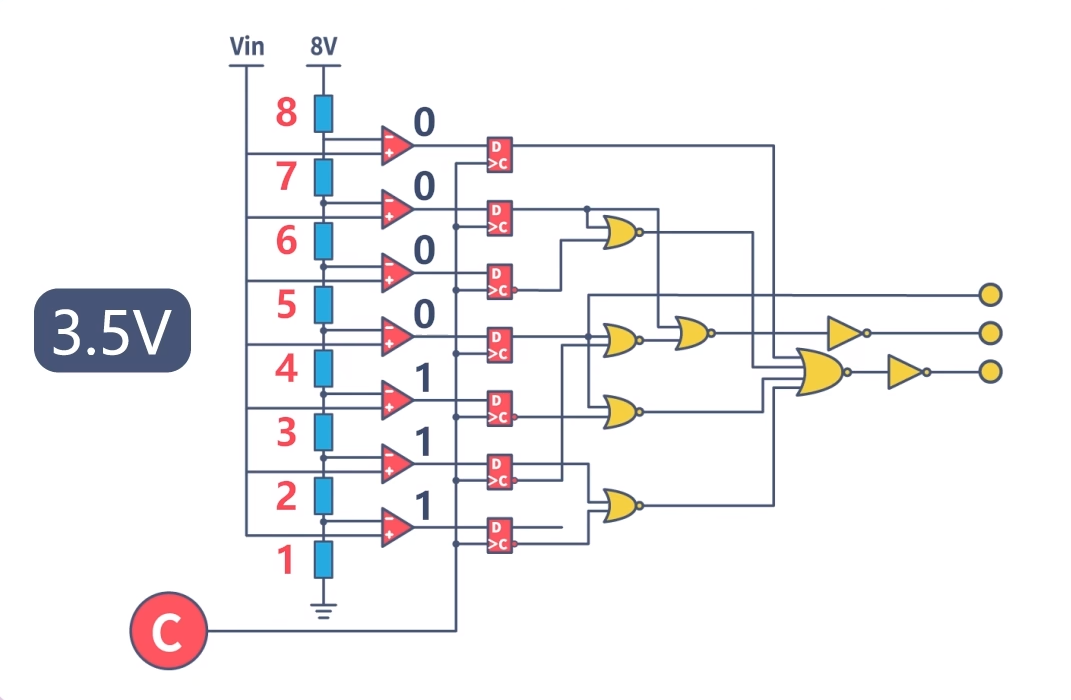

它由电阻,电压比较器、D型锁存器,以及编码器构成。图中所示的是一个3bit的Flash ADC。它将8V的参考电压通过8个相同的电阻分为8份(23)。其运行过程是这样的,假设经过一个时钟的采样周期,采集到的模拟电压是3.5V,此电压会与每一级的量化电压比较,如果超出量化电压就输出1,反之则输出0。

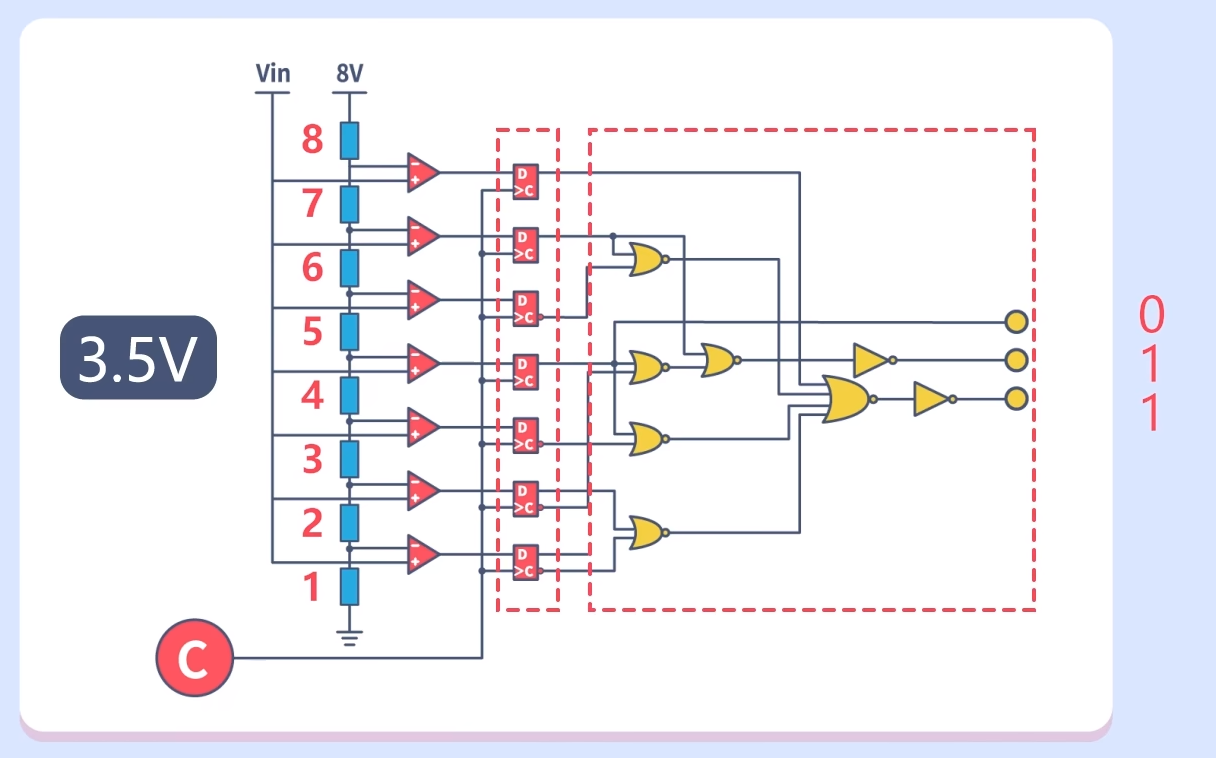

这样电压比较器就输出0000111的电平信号,这些电平信号会保存在D触发器中,只要C端的信号不改变,触发器内的信号信息就不会改变。最后通过编码器将触发器内的信号,编码成数字信号输出。

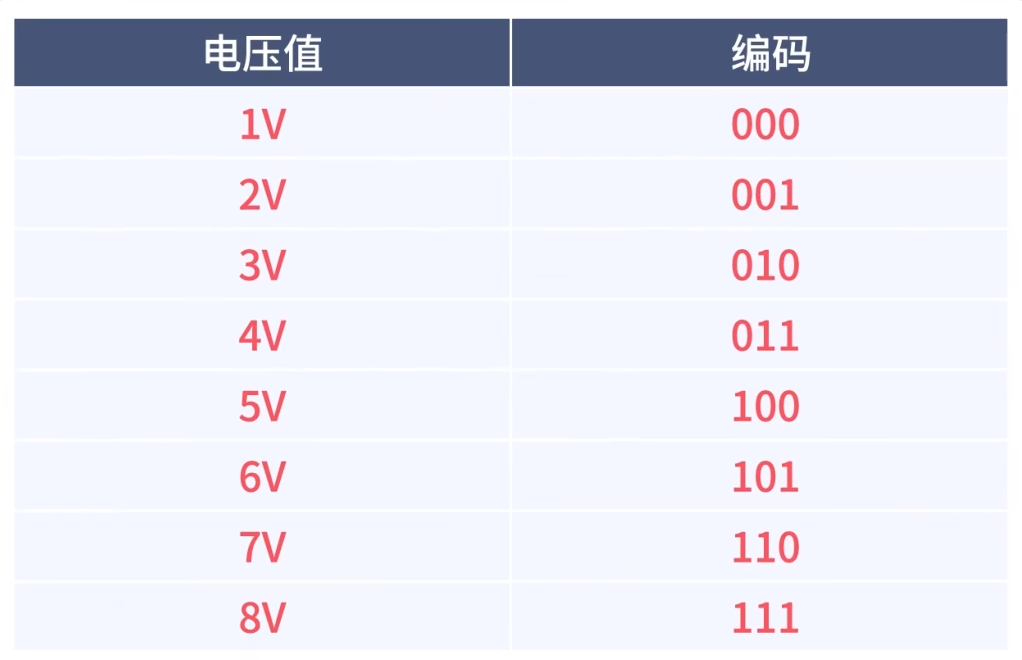

电路结构中的D触发器和RS触发器有些类似,都可以用来储存信号。当C端的信号是0,触发器内的信息不允许改变,如果C端信号变为1,则触发器内的信息可以变化。观察整个电路结构可以发现,Flash ADC的转化速率无疑是很高的,基本只需要1个时钟周期。之后的比较、锁存等步骤用时可以很短。但它的缺点是分辨率低,只有3bit。也就是说,只有电压的变化超过1V,Flash ADC才会对其使用不同的编码。具体编码如下图:

如果我们想要减小量化间隔,提高分辨率,那么电路所需要的比较器,锁存器等元件将成指数级上升(2n-1)。比如要将分辨率提高到16bit,那么就需要65535个比较器。这就一定会出现芯片面积大,功耗高等问题。所以这样的ADC适用于低分辨率,但需要快速响应的场合中。

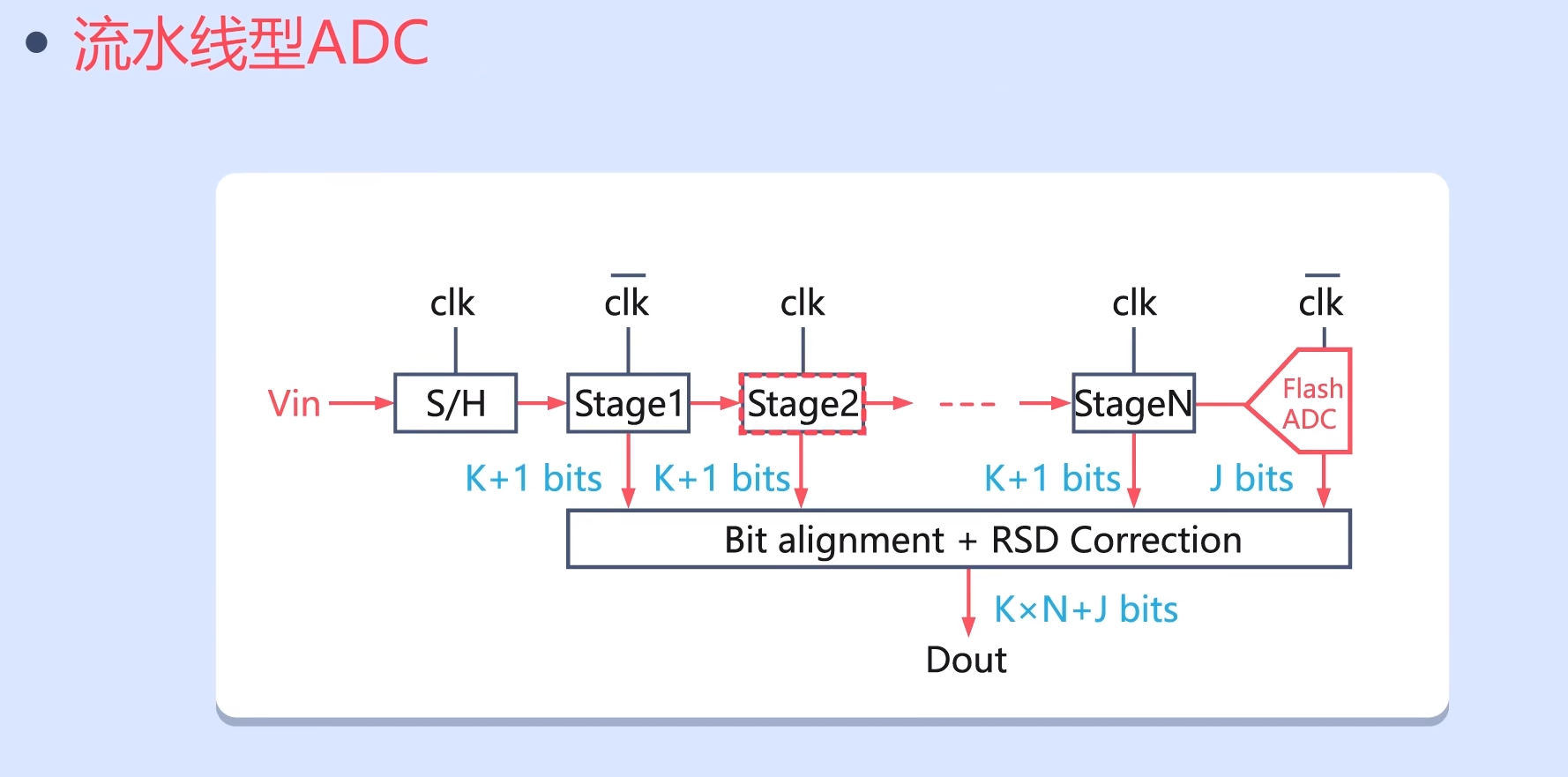

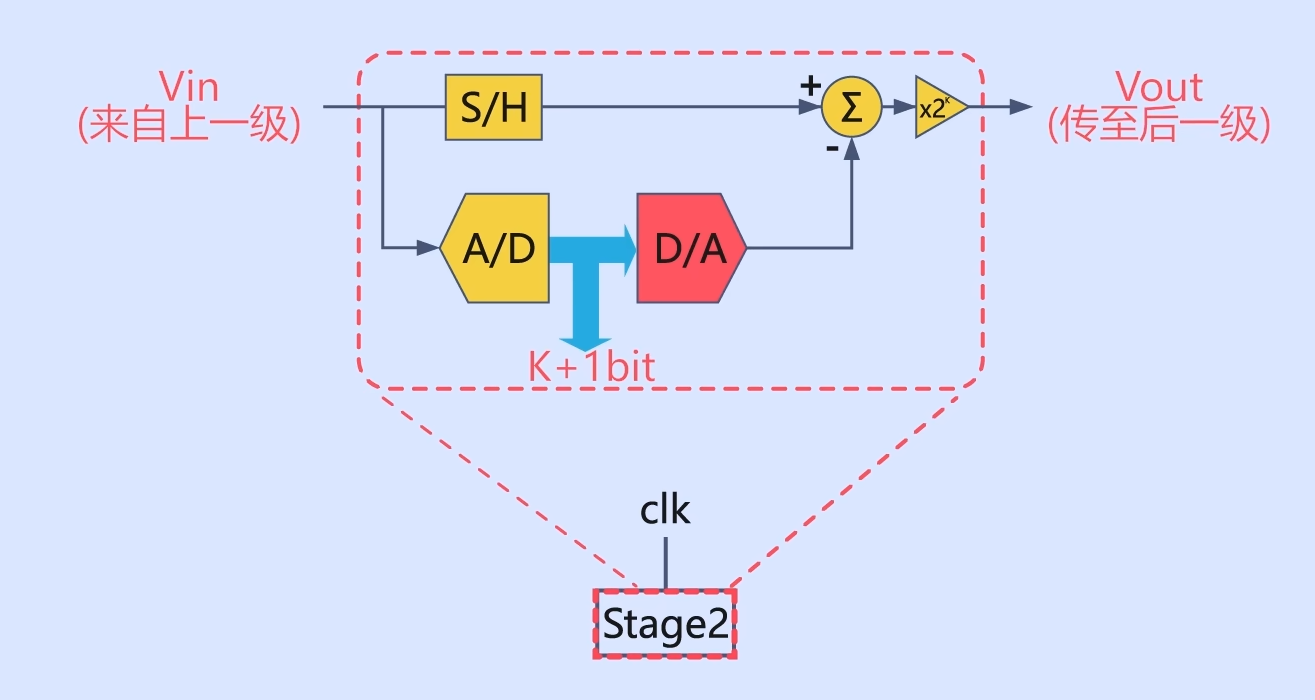

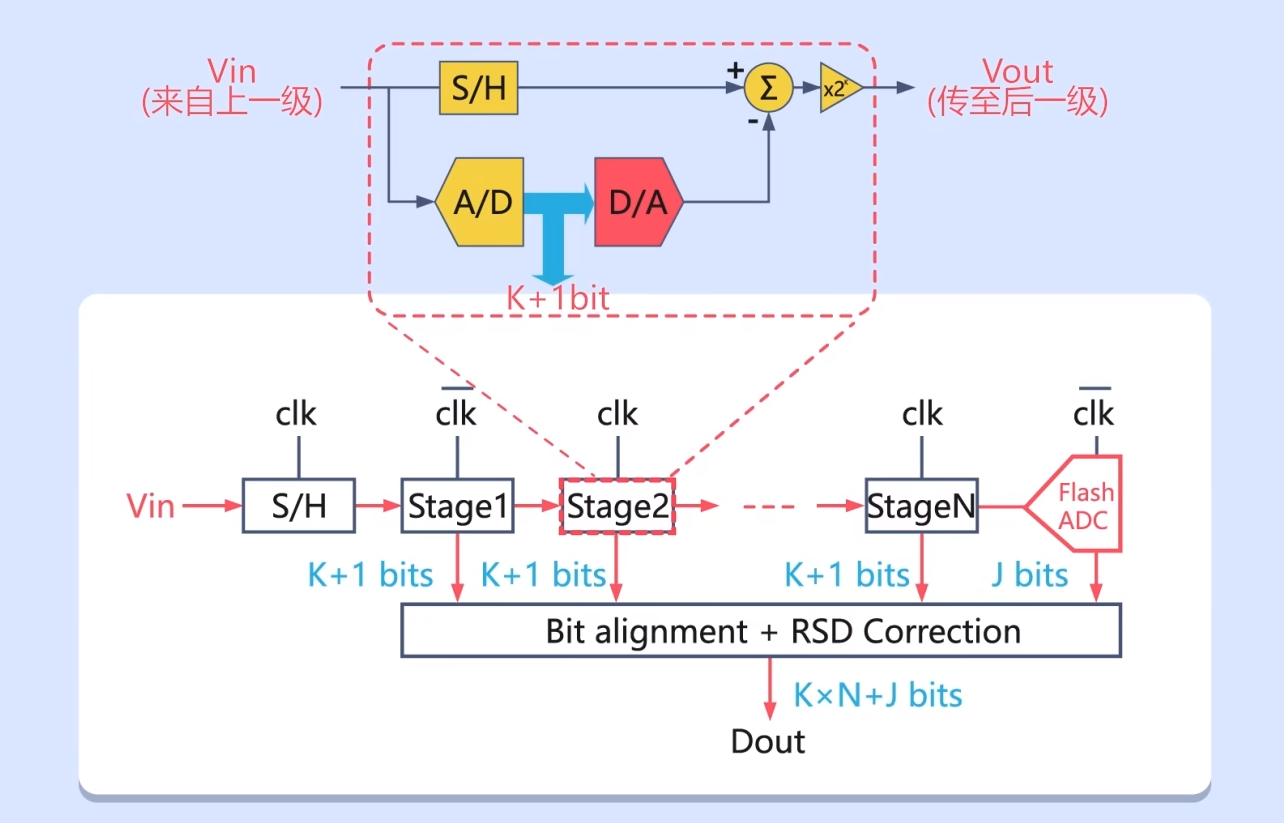

为了解决Flash ADC的问题,流水线型ADC(Piepline ADC)便应运而生。这是一个1.5bit流水线ADC的结构示意图:

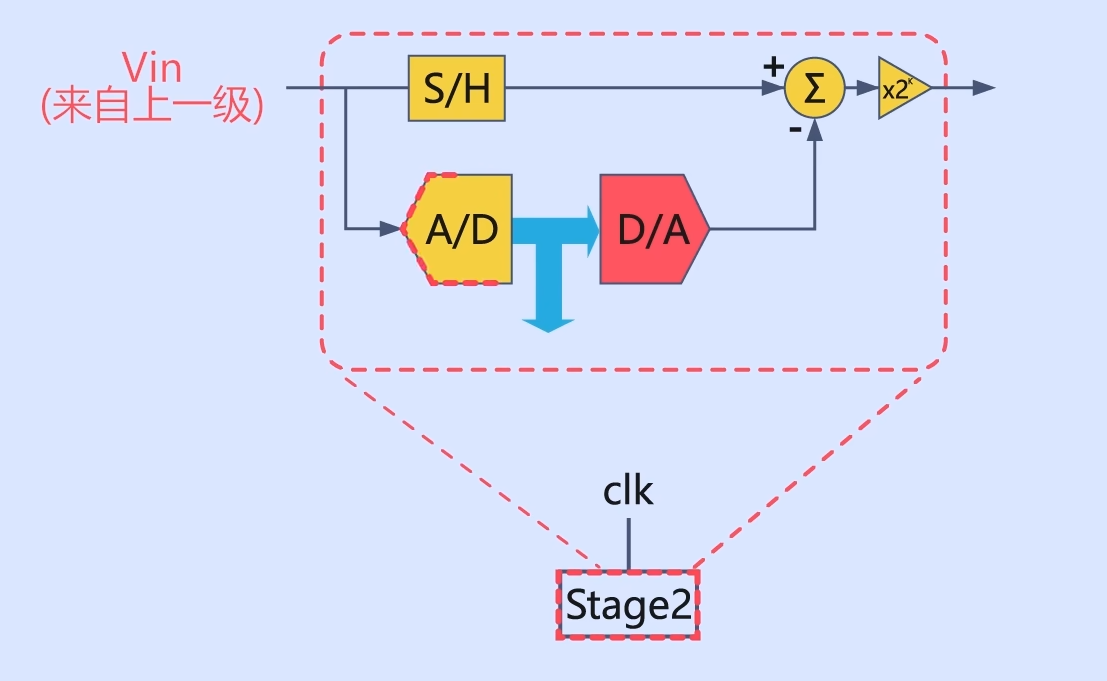

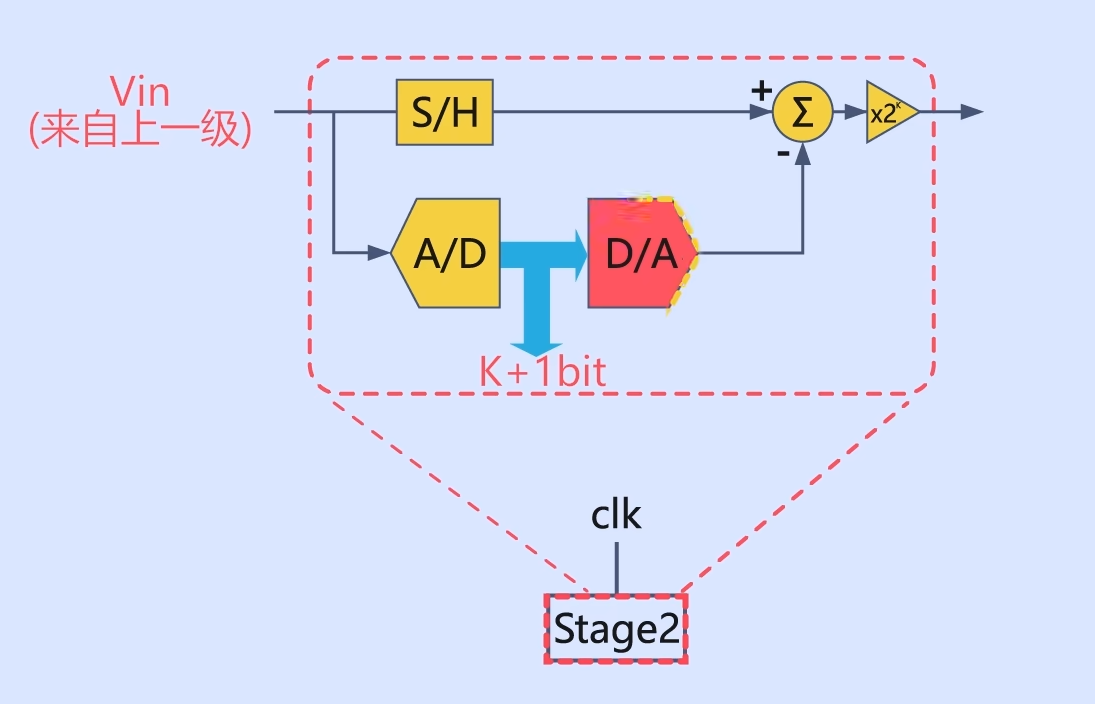

当经过采样的模拟电压输入(Vin)后,会经过N个Stage,最后再通过一个Flash ADC。整个过程就像流水线上的商品一样,经过一级一级的加工,最终完成生产,所以称其为流水线型ADC。以1.5bit流水线型ADC为例,我们来看看其中最重要的Stage单元是如何运行的。当上一级的电压信号进入时,首先要进行一次A/D转换,这次转换的分辨率是1bit,也就是说只用到1个电压比较器。

输出相应数据后,在进行一次D/A转换,将其变回到模拟信号。

然后用原来的模拟信号减去转换后的的模拟信号,将最终结果乘以二后再传递至下一级Stage。

如此这般重复,就可以完成数字信号的转换了。

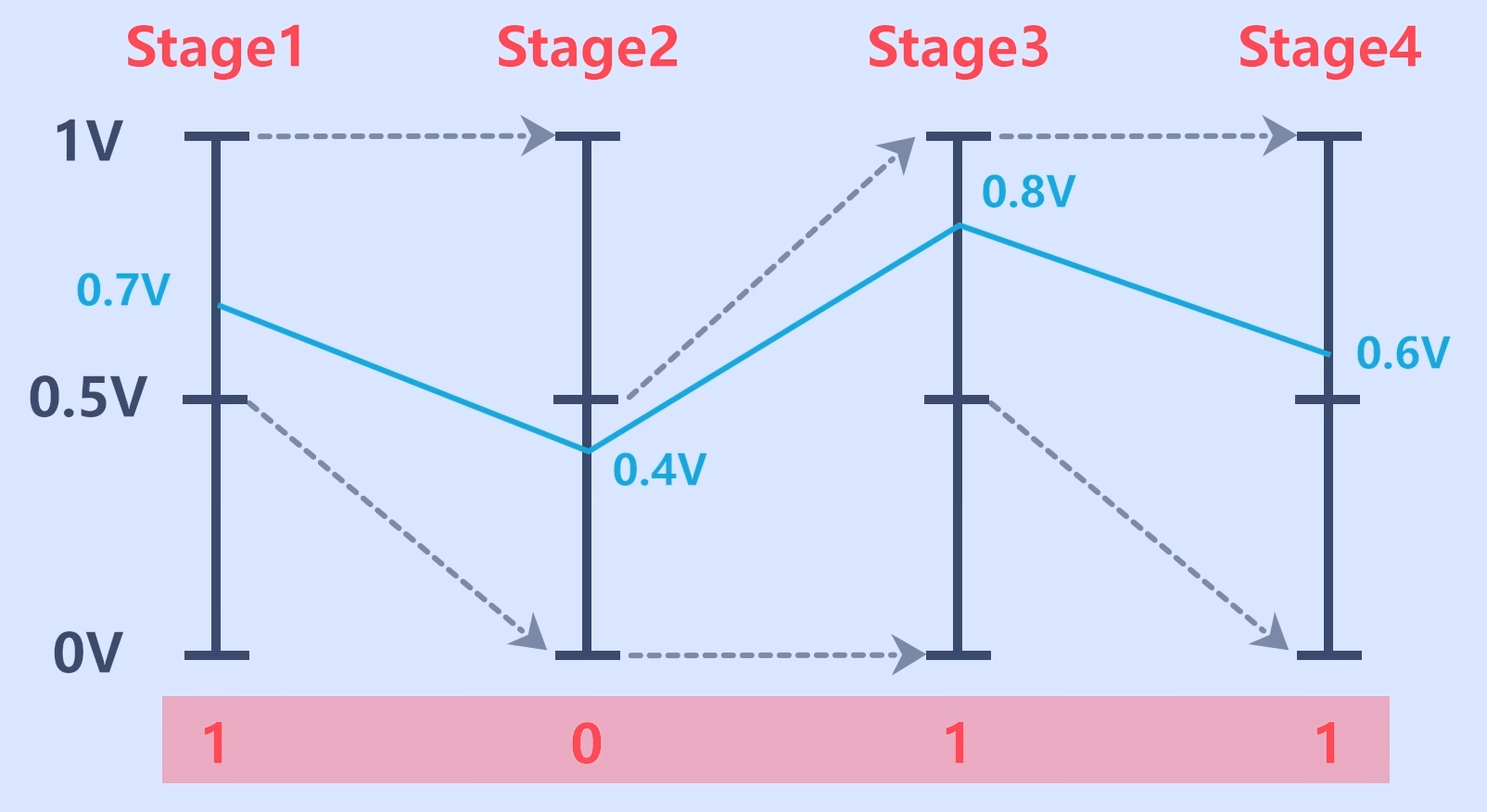

我们来看一个具体的实例,对这个转换过程可能会更加清楚一些。但在这个例子中我们没有以1.5bit流水线型ADC举例,因为1.5bit流水线型ADC考虑了误差因素,转换相对来说要更复杂一些。而这个实例子是一个具有4bit分辨率的1bit流水线型ADC。

假设参考电压是1V,每级Stage的分辨率是1bit,所以电压在0~0.5V时输出0,在0.5~1V时输出1。当输入的电压是0.7V,Stage1输出1;用0.7V减去0.5V后乘以2后的结果0.4V输入到Stage2,输出0;将原始电压0.4V乘以2后的0.8V输入到Stage3中,输出1;将0.8V减去0.5V后乘以2的结果0.6V,输入到Stage4,输出1,这样就实现了4bit的分辨率,最后输出的结果是1011。大家如果有兴趣可以用4bit Flash ADC的方式,列出其真值表看一看,0.7V电压的编码正是1011。而且4bit Flash ADC需要用到16个比较器,而流水线ADC只需要4个比较器。分辨率越高,节省的硬件资源就越多。

流水线型ADC的采样速度快,同时功耗也比较低,但它对电路工艺要求很高,电路较为复杂。在无线通信、数字视频等领域应用广泛。

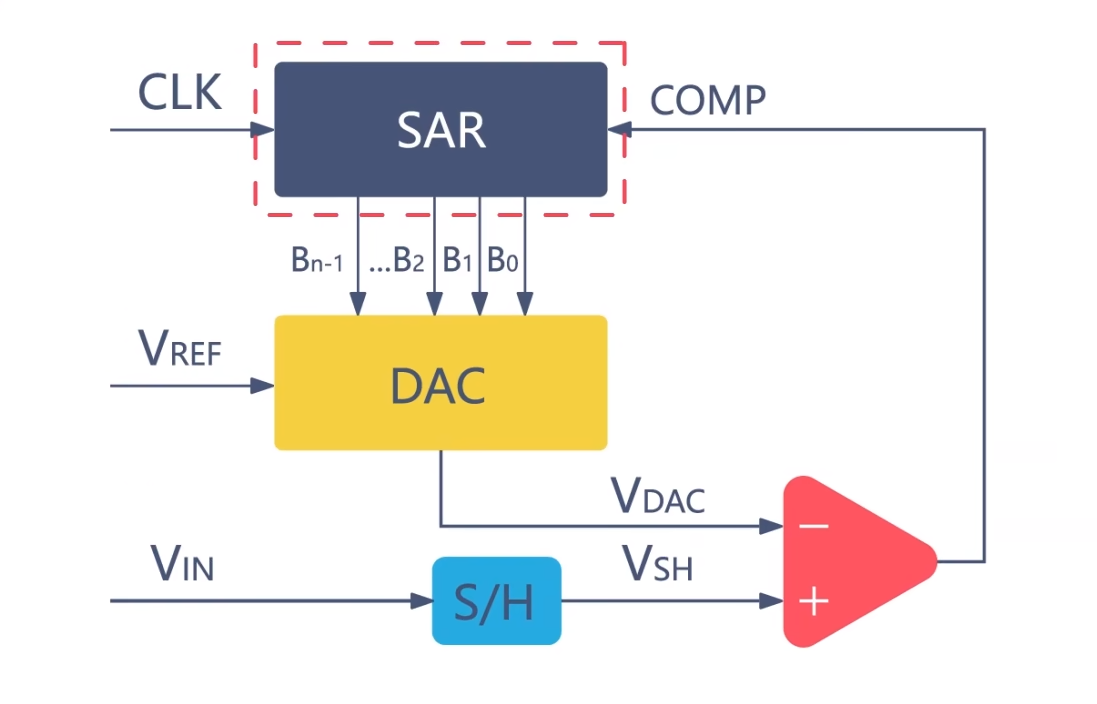

2、逐次逼近型(SAR)ADC

接下来要介绍的是逐次逼近型(SAR)ADC。

它使用了一种二分搜索算法实现数字信号的转换。我们结合一个具体实例为大家介绍这种算法。

二分搜索算法示例

二分搜索算法示例

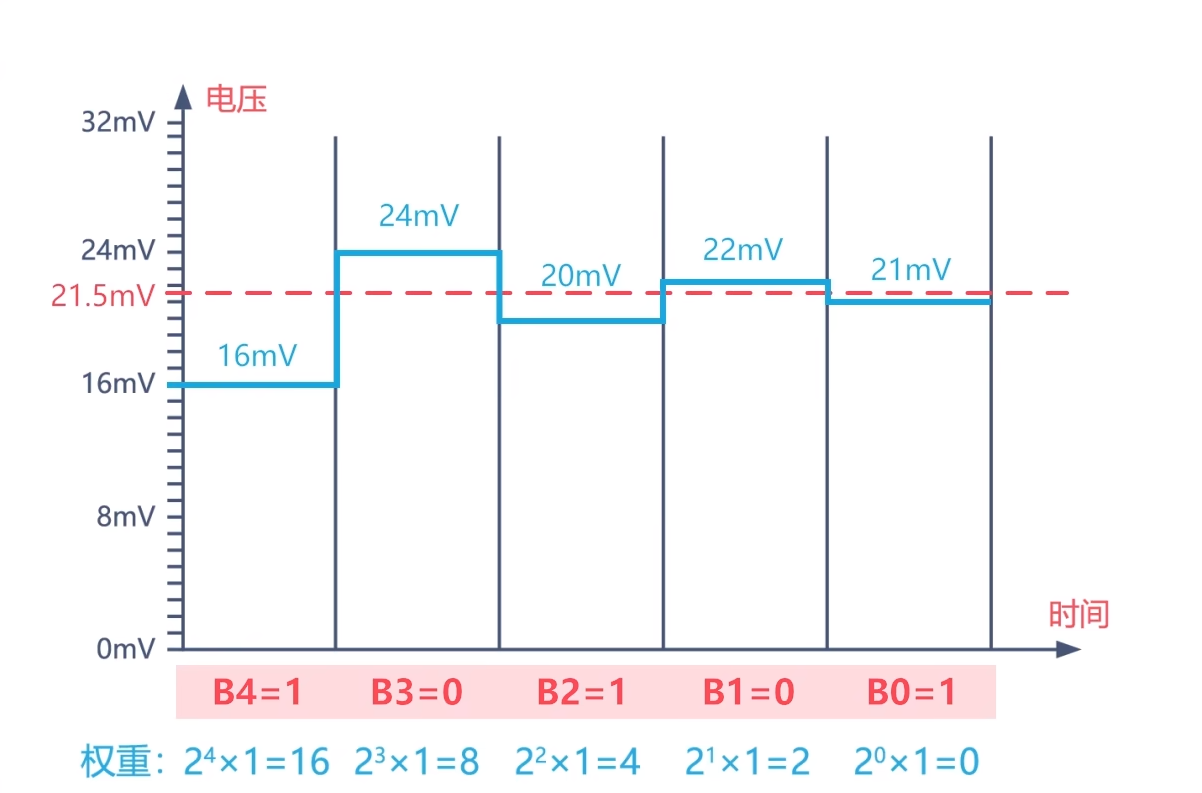

如图所示,这是一个5bit分辨率的SAR ADC,其参考电压(Vref)是32mV,这样它的最小量化电压(ΔV)就是1毫伏(32/25)。当我们输入的电压是21.5mV时,ADC首先用参考电压的一半也就是½Vref与输入电压比较:21.5>16所以首位输出1;第二次比较时,用½Vref+¼Vref之和,也就是24mV与输入电压比较:21.5<24,所以第二位输出0,意思就是前两位相加的权重较大,所以舍去第二位;第三次比较时,用½Vref+1/8Vref之和,也就是20mV与输入电压比较:21.5>20,所以第三位输出1,意思是第一位与第三位的权重相加小于输入电压,所以保留第三位;第四次比较时,用½Vref+1/8Vref+1/16Vref之和,也就是22mV与输入电压比较:21.5<22,所以第四位输出0,那么就舍去第四位;第五次比较时,用½Vref+1/8Vref+1/32Vref之和,也就是21mV与输入电压比较:21.5>21,所以第五位输出1,意思是保留第五位。这样SAR ADC最后输出的结果就是10101。

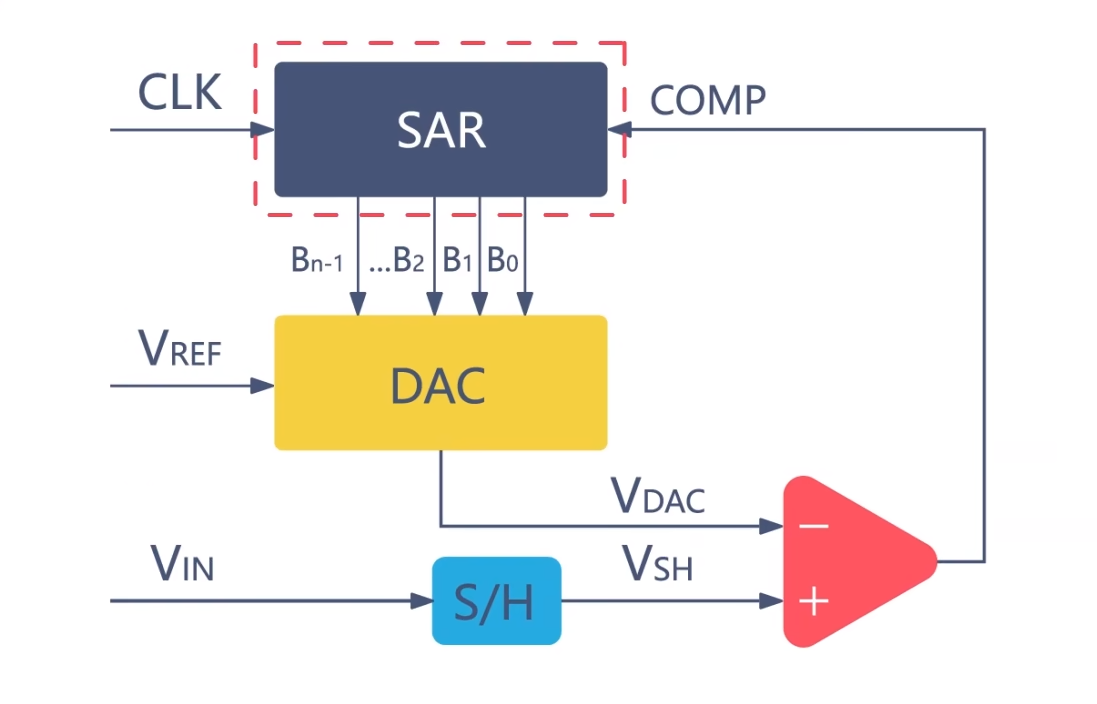

SAR ADC能够执行二分搜索算法,是因为其电路结构中的逐次逼近(SAR)寄存器。

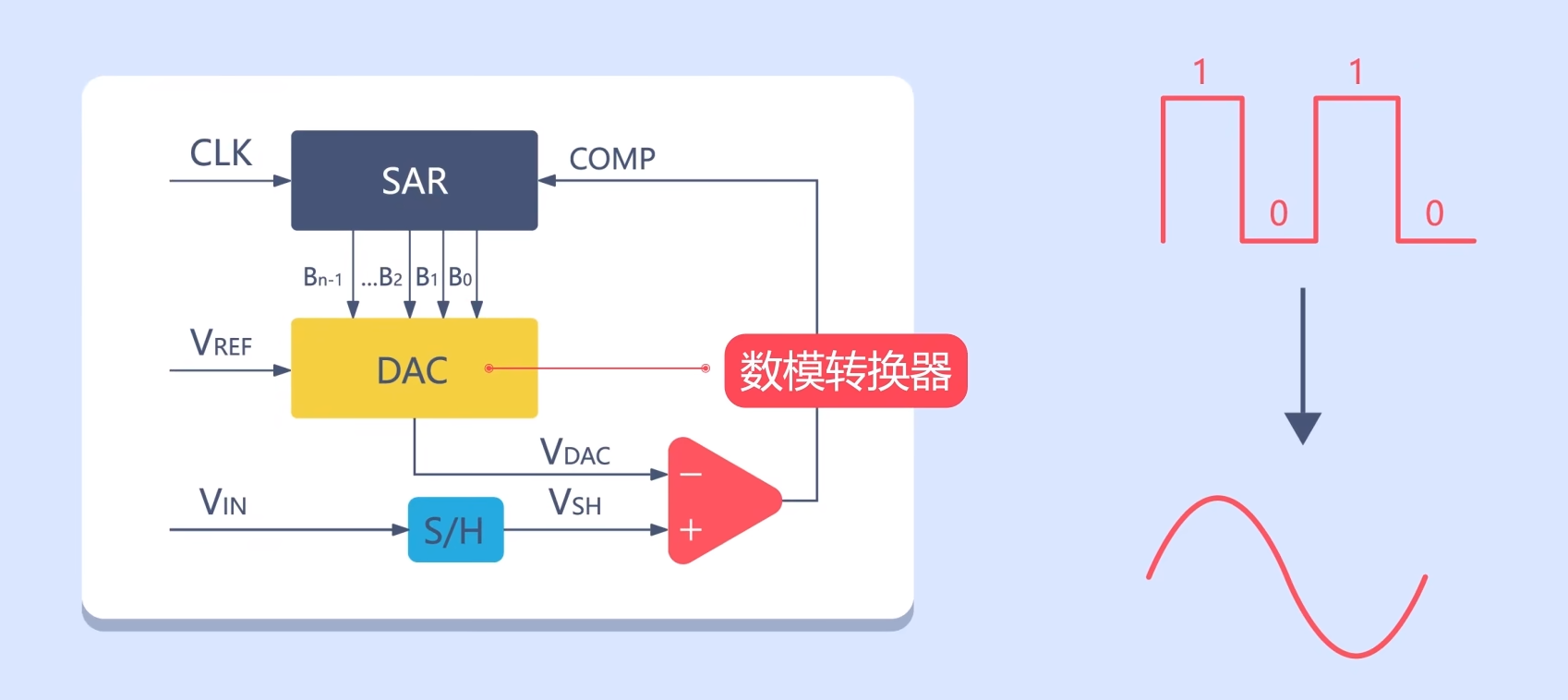

电路中的DAC模块是数模转换器,负责将数字信号转换为模拟信号。

通过不断的循环比较,SAR ADC达到了既节省资源,又能提高自身分辨率的目的。

逐次比较型ADC具有中高的转换精度和速度,功耗较低,但它的设计复杂,生产成本高。这种ADC的应用范围很广,在工业控制,信号采集等方面都有应用。

3、Σ-Δ(Delta Sigma)ADC

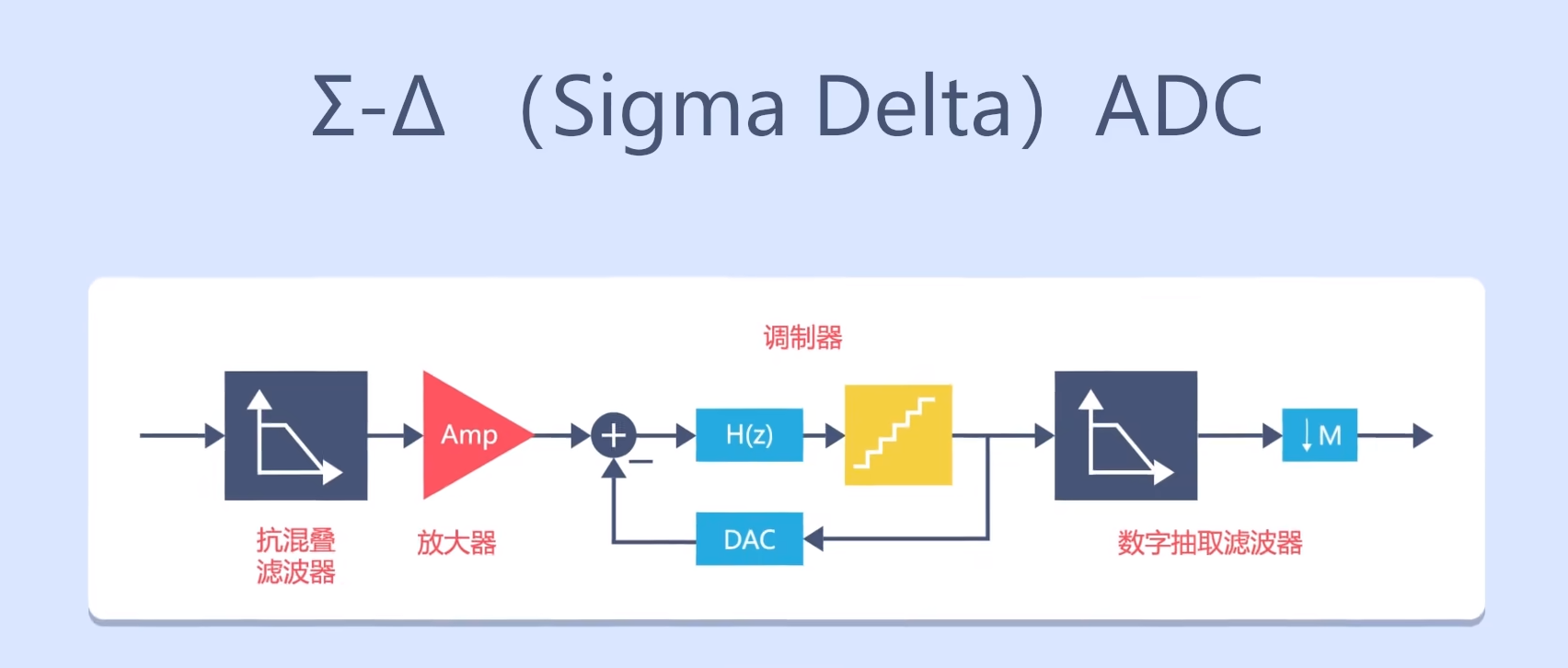

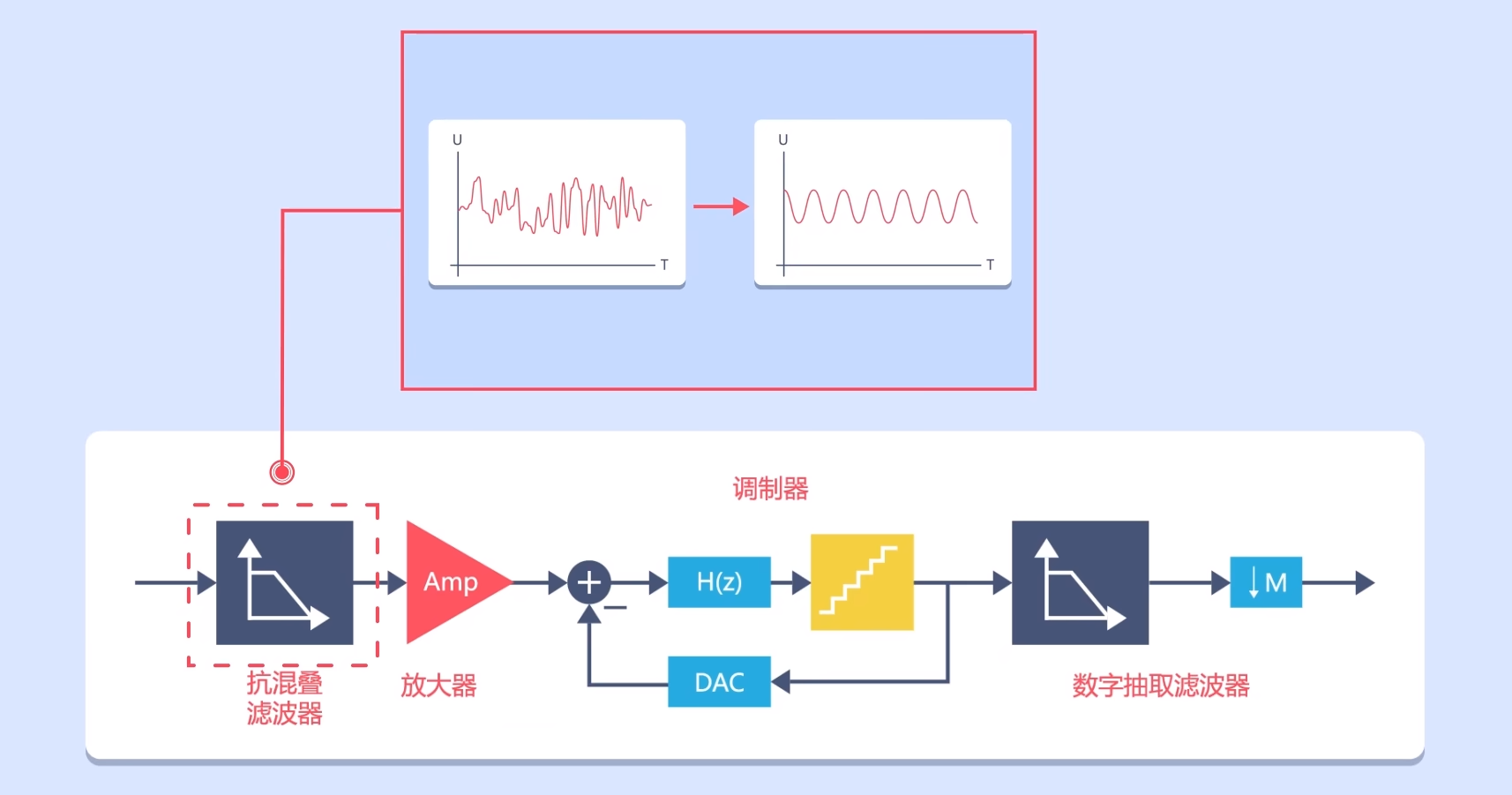

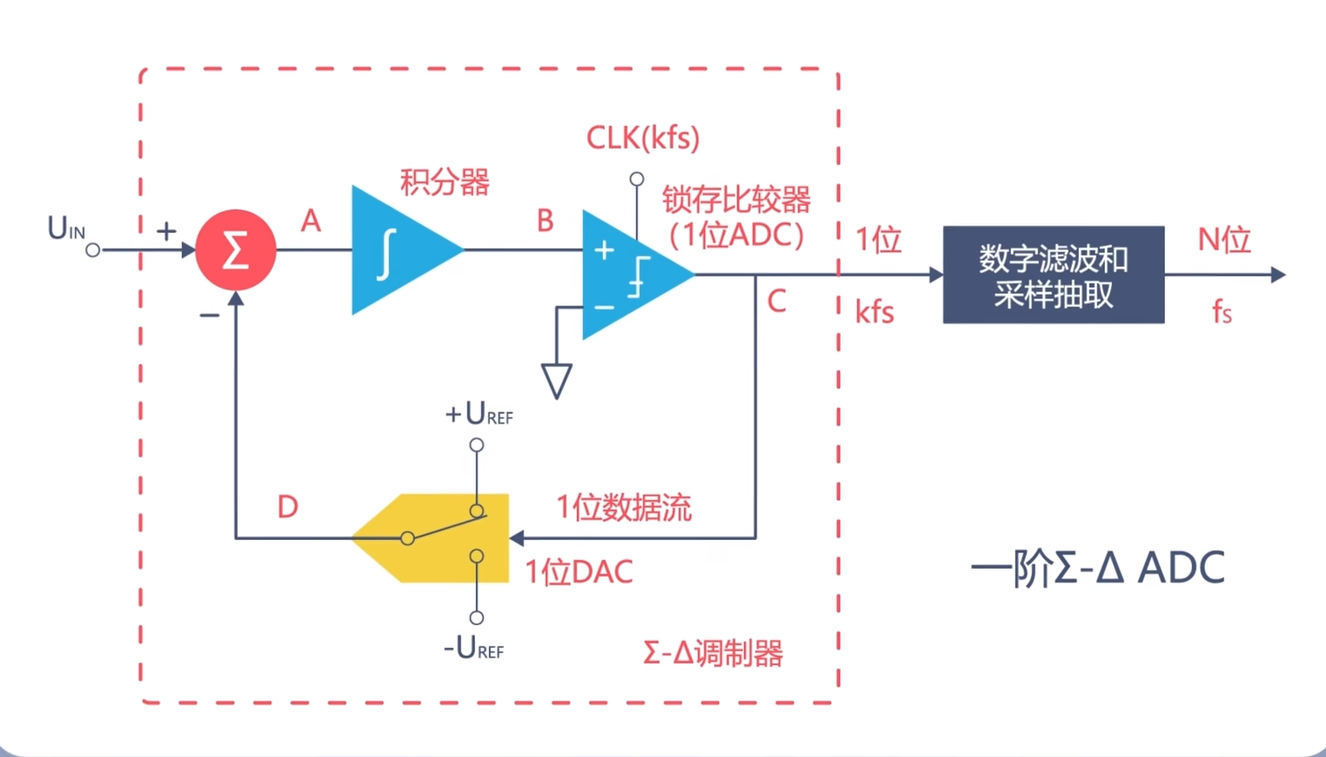

最后要介绍Σ-Δ(Delta Sigma)ADC。其结构如图所示:

输入信号首先要经过一个抗混叠滤波器,将信号的高频噪声过滤掉。

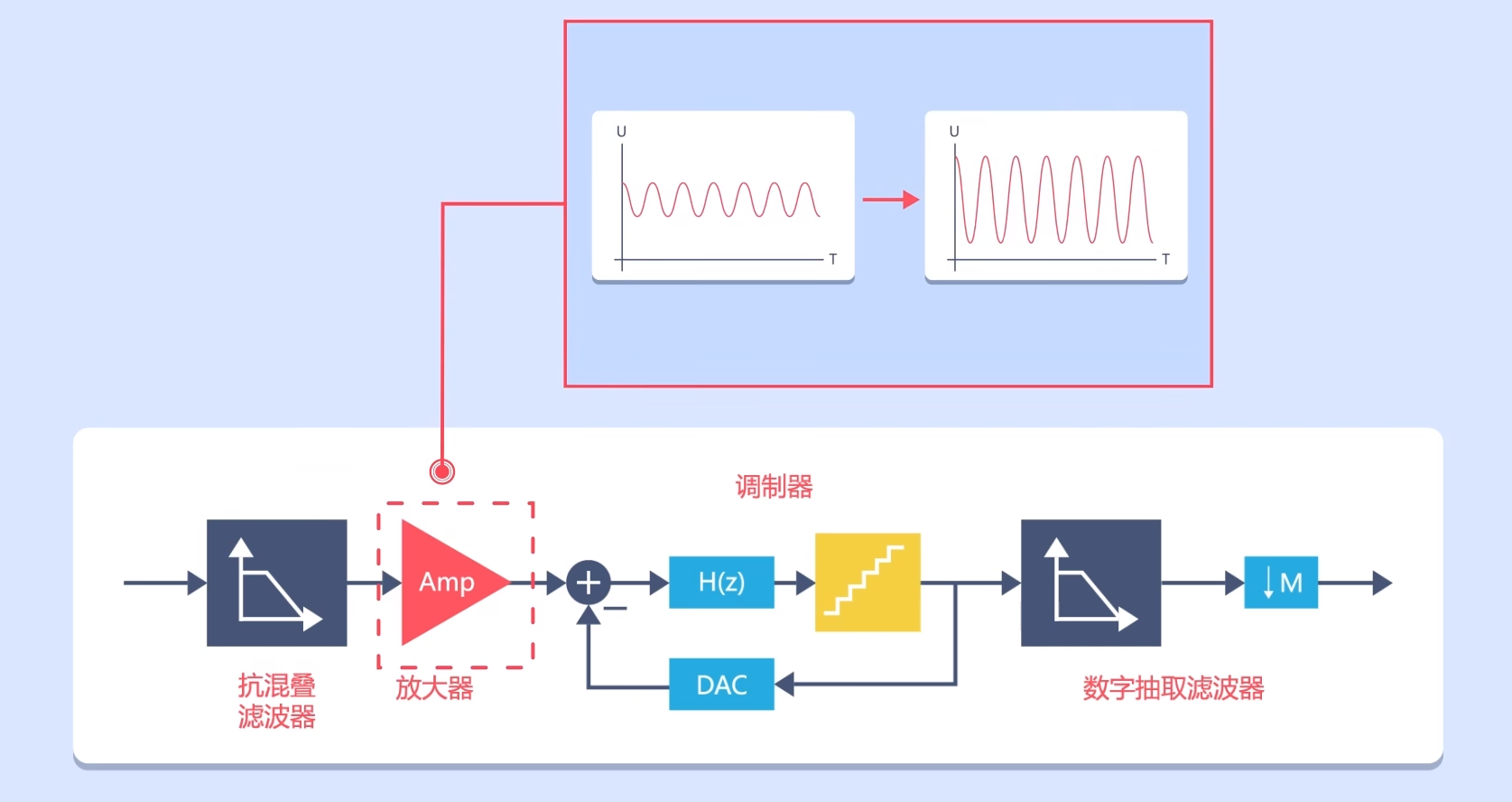

然后通过放大器将信号放大或衰减成合适调制器量程的信号,以免造成误差。

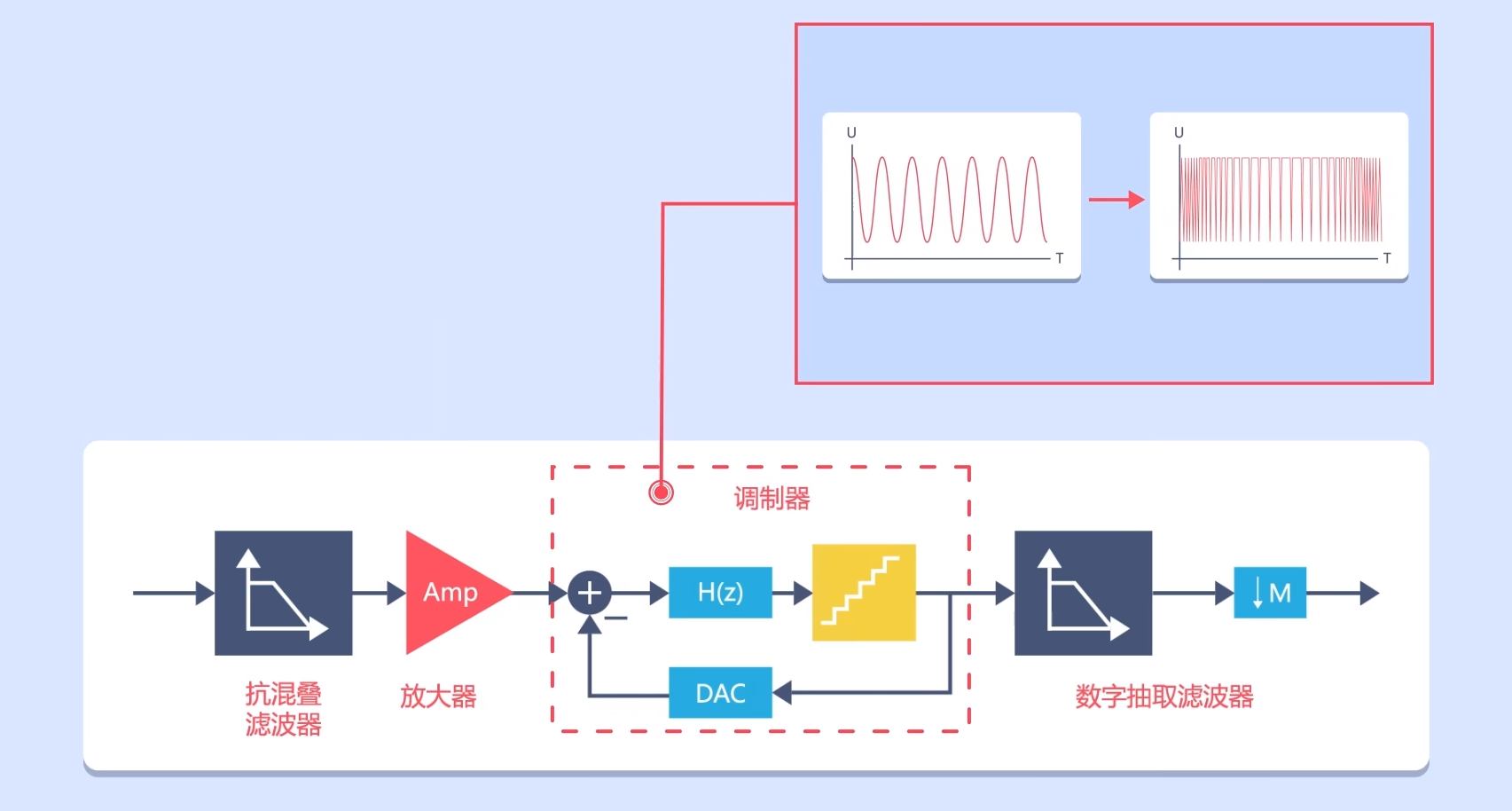

调理后的信号会进入调制器中,经过调制器调制,输入的模拟信号会变成类似于PWM信号由时间参数表征信息的信号。

然后再将它输入到数字抽取滤波器中进行滤波抽样等处理,就可以得到数字信号了。

在Σ-ΔADC中调制器和数字抽取滤波器是很重要的两部分内容。这里我们着重介绍Σ-Δ调制器,因为它与ADC能够达到的分辨率息息相关。其具体电路结构如图所示:由积分器、ADC、DAC等组成。

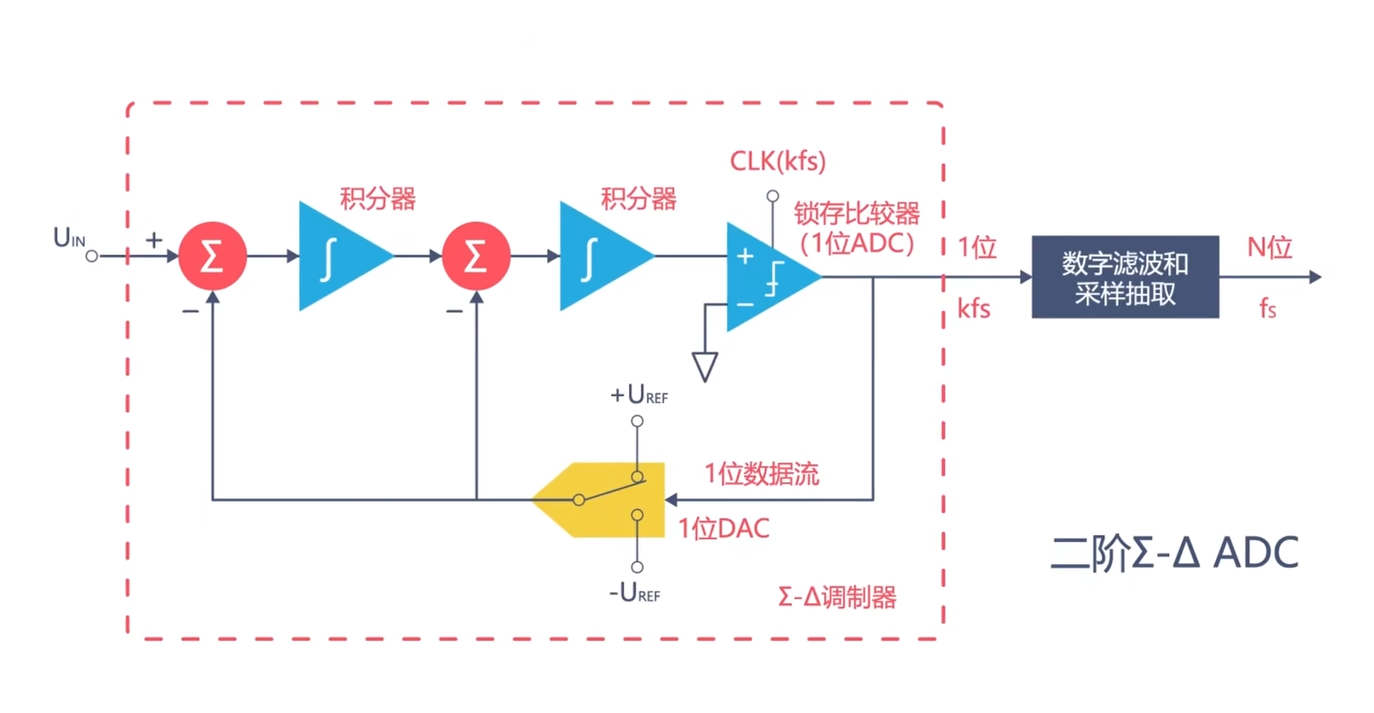

这是一个一阶Σ-ΔADC,还有二阶甚至是更多阶数的Σ-ΔADC。

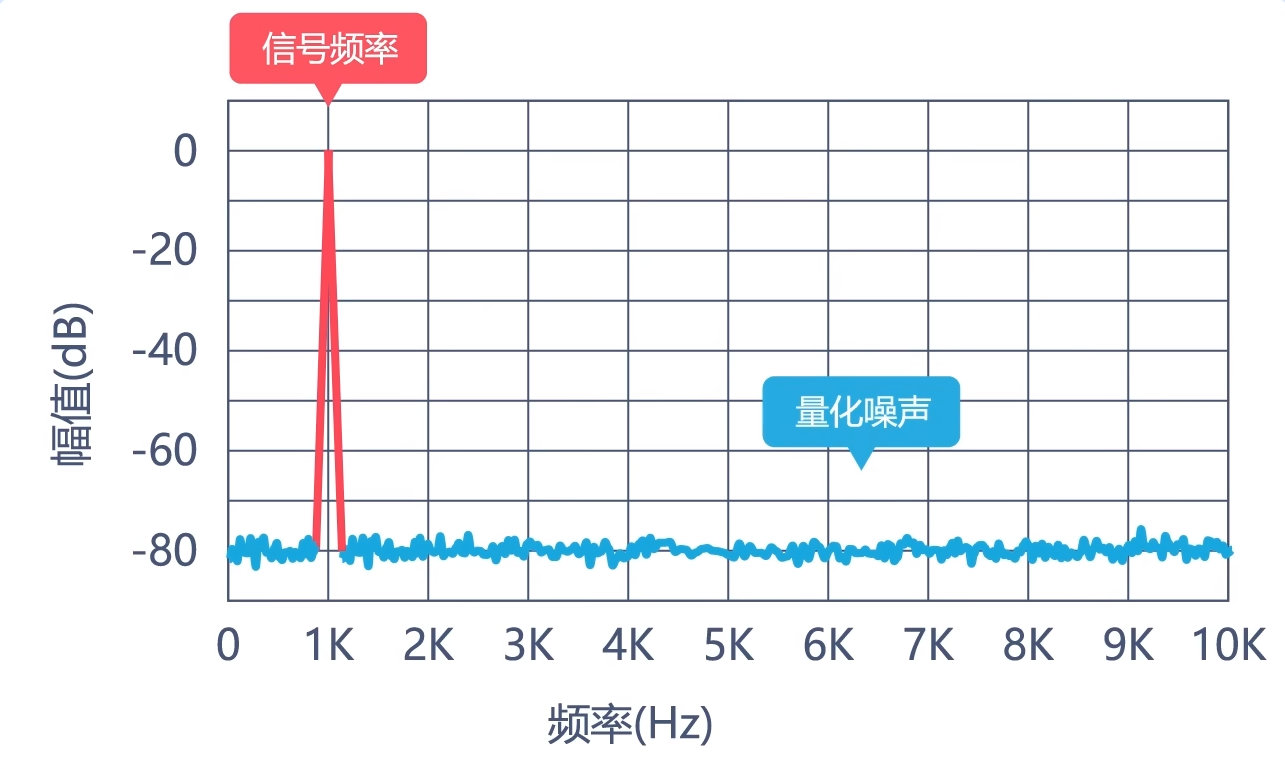

阶数越多,Σ-ΔADC能够达到的分辨率也就越高。最高可以达到24-bit,也就是说它可以将额定量程分成16777216份。怎么做到的呢?我们将输出信号转换到频域中可以发现,在理想状态下,输出信号只由输入信号和量化噪声组成。

这里的量化噪声是由量化时的量化误差转换而来。那么Σ-Δ调制器就运用过采样和噪声整形技术去抑制信号中的量化噪声,这也就相当于减小了量化误差,从而达到提高ADC分辨率的目的。

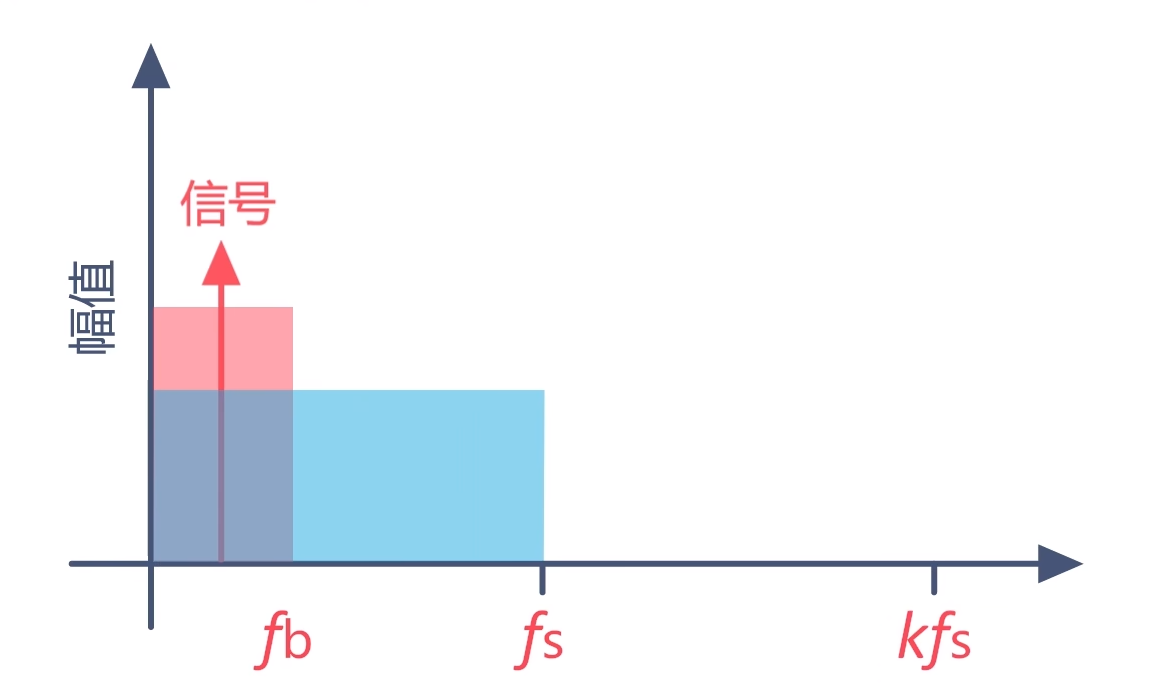

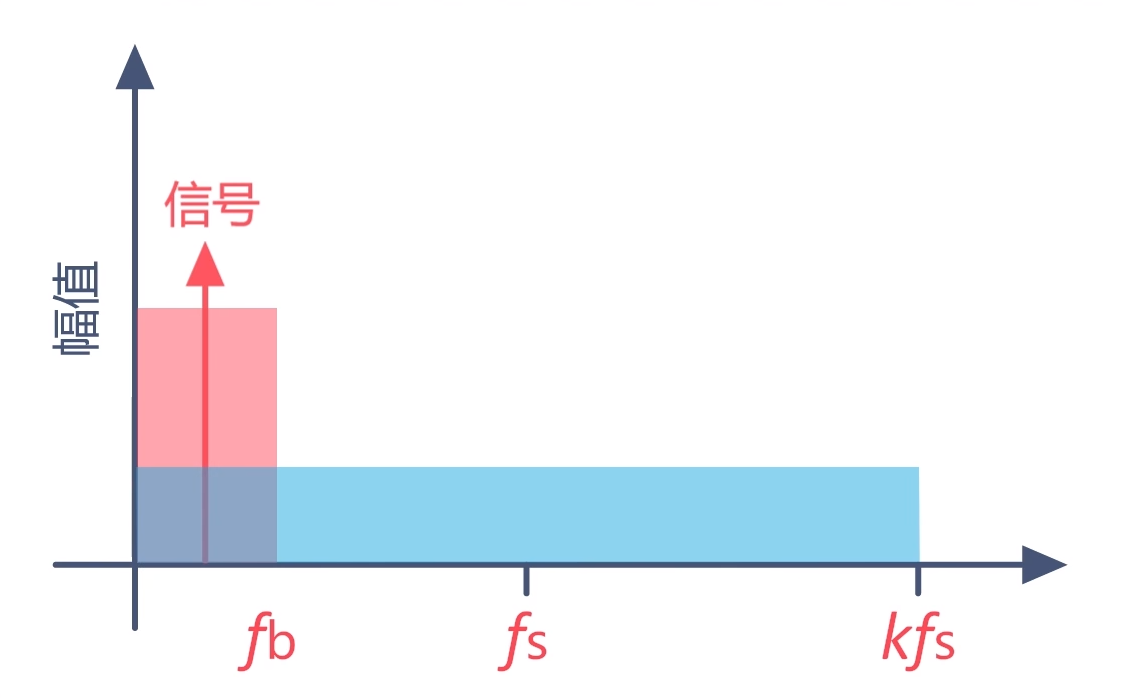

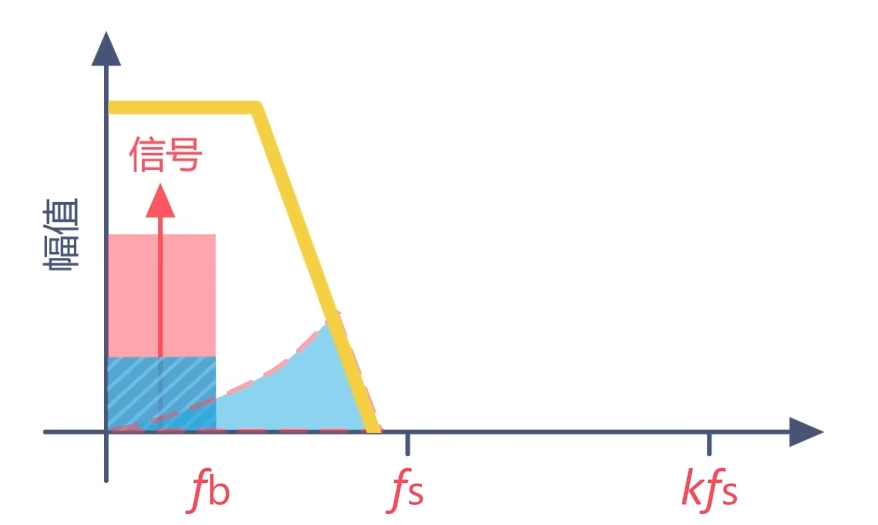

那么这两种技术又是如何实现的呢?我们假设,信号的带宽是Fb,采样频率为Fs。那么量化噪声会均匀分布在采样频率(Fs)上。图中的蓝色矩形表示量化噪声分布。

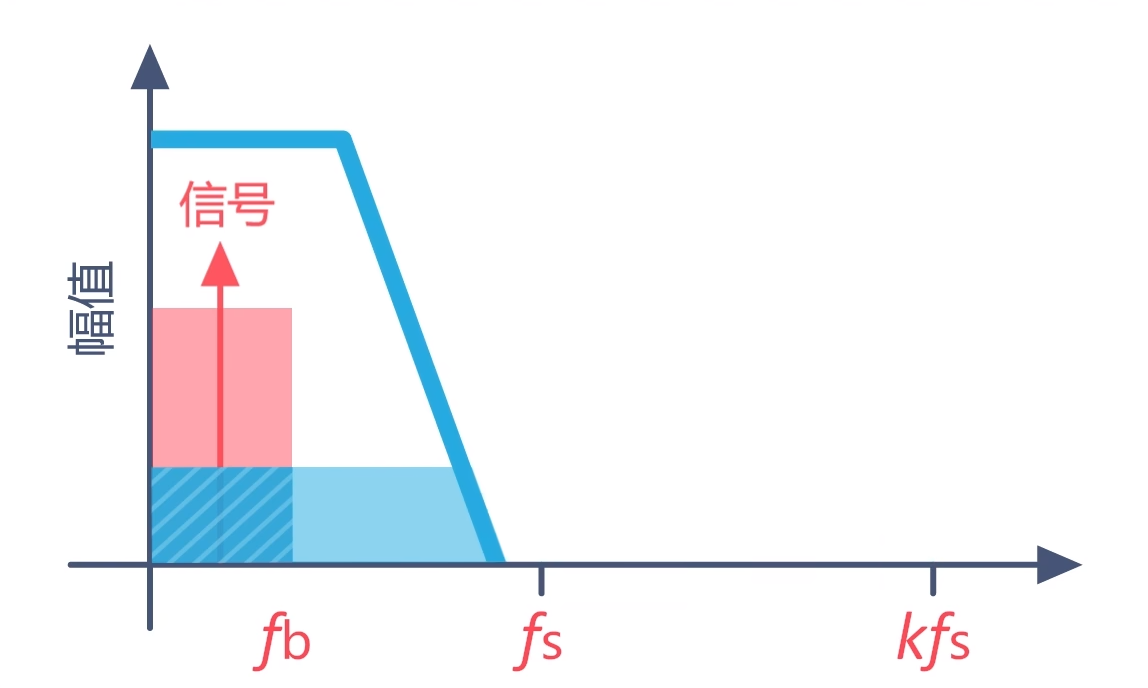

这时我们增大采样频率到K倍Fs,量化噪声依旧会均匀分布在采样频率(KFs)上。不过在信号带宽Fb内的量化噪声相对来说就减小了。

然后再让它通过一个低通滤波器,那么就可以把输出信号中大部分的量化噪声滤除。

也就是通常所说的提高了信号的信噪比。信噪比是指系统输入的信号功率与系统引起的噪声功率之比,越大越好。这里要额外说明的是:过采样后通过低通滤波器是Σ-ΔADC中数字抽取滤波器部分的功能,调制器输出的仍是带有高频量化噪声的信号。

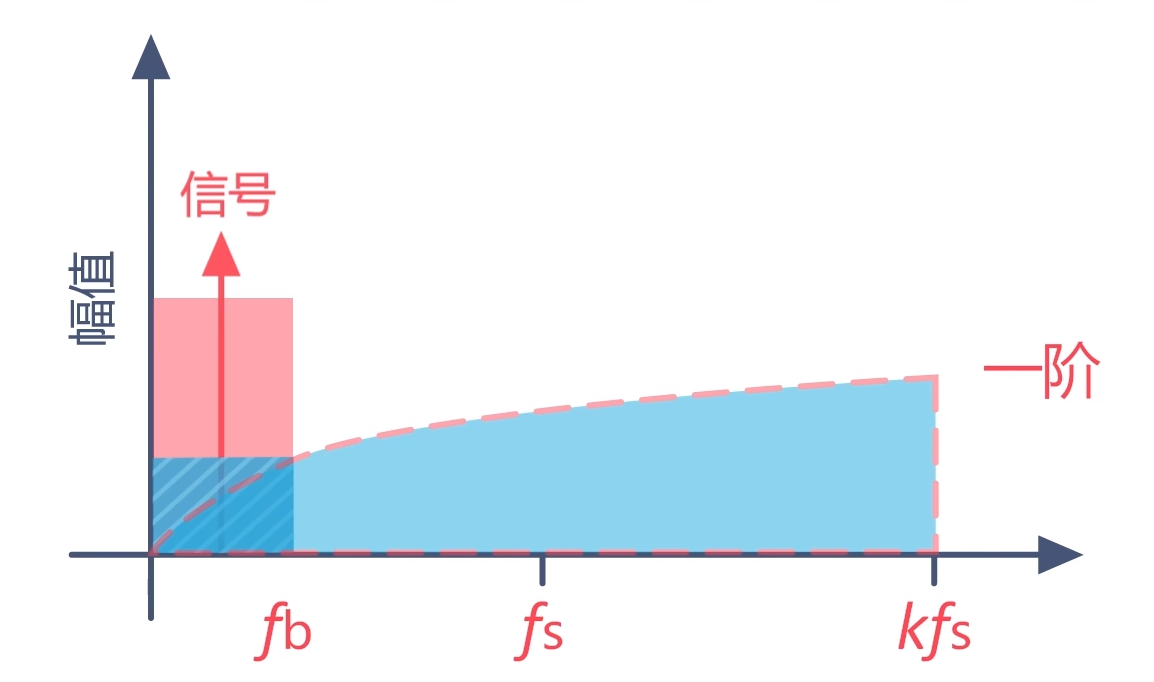

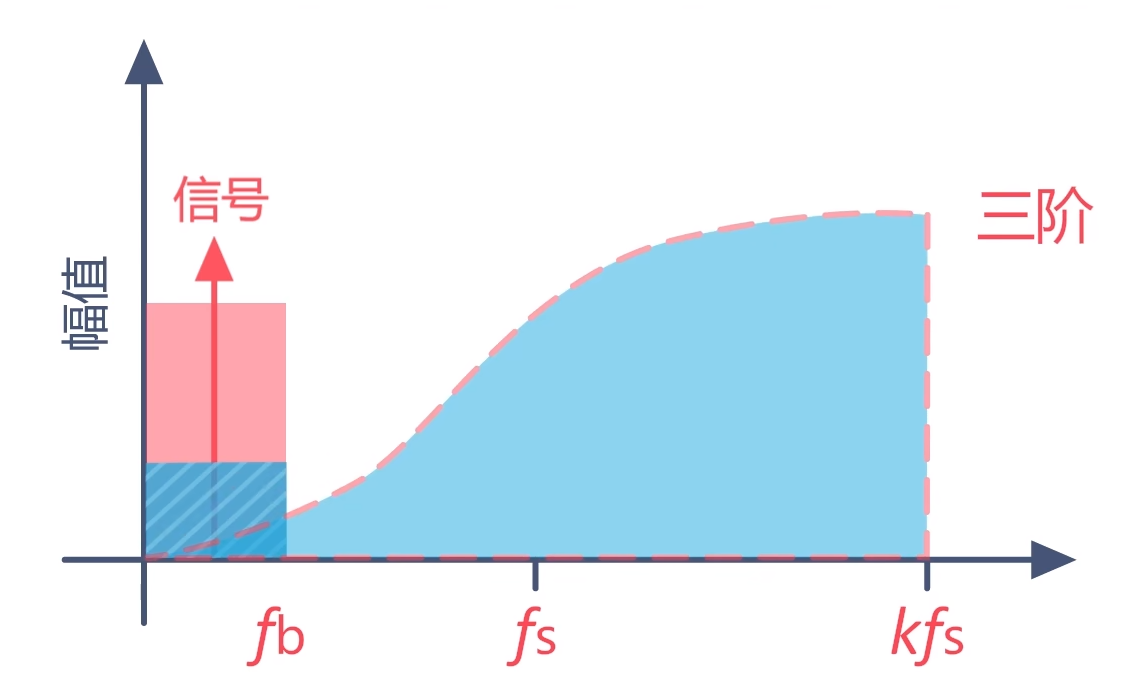

过采样技术的问题是采样频率越高,消耗的硬件资源就越多,所以其采样频率不可能无限拔高。如何使信号带宽内的量化噪声更少呢?工程师们又引入了噪声整形技术。其基本想法是将低频段的量化噪声尽量搬移到高频段。相当于将过采样后的信号通过一个高通滤波器,将平均分布在采样频率上的噪声,整形成低频段功率小,高频段功率大的形状。

当然如果我们选择更多阶的调制,噪声整形的效果会更加明显,分辨率相应的也会更高。

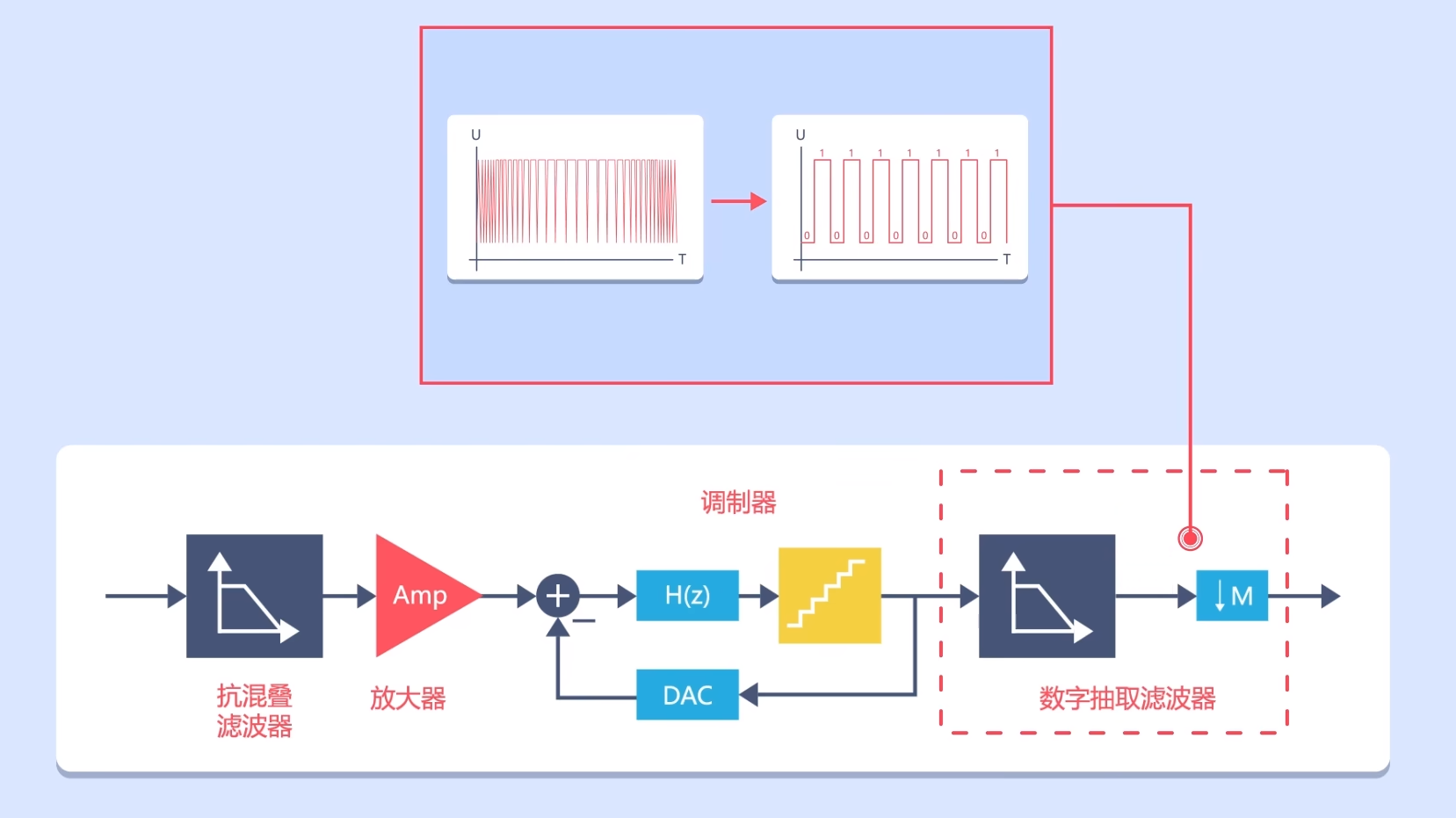

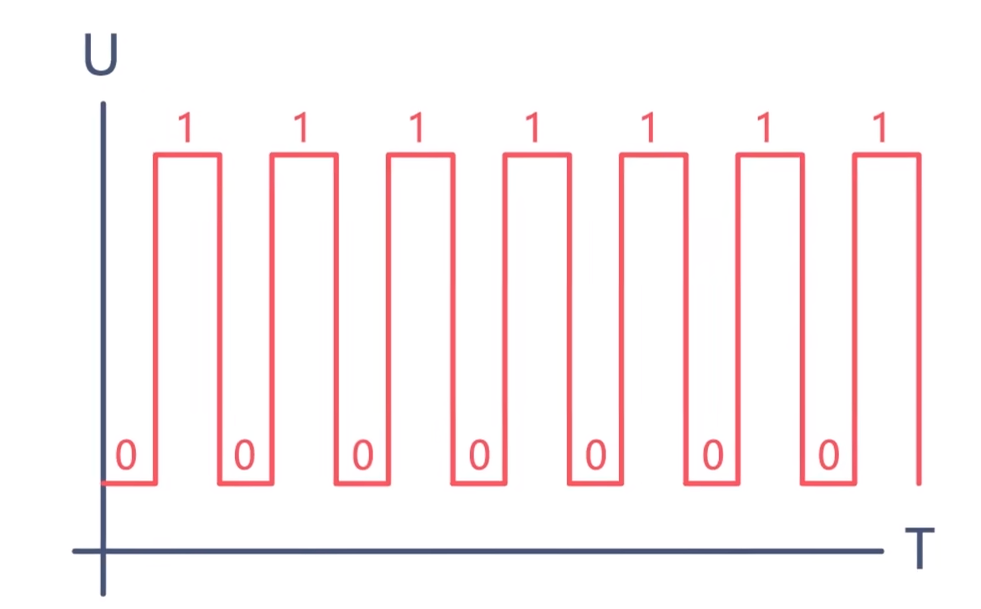

最终Σ-Δ调制器输出的是这样一个信号:信号带宽内的噪声很小,量化噪声大部分被搬移到了高频部分。这里给出的是调制器输出信号的频域谱图,实际输出信号应该是时域范畴的,波形如图所示:

这个信号带有高频噪声,同时速率很高,会对之后的信号处理造成不小的压力。所以,我们要把它输入到数字抽取滤波器中,过滤掉高频的量化噪声。

然后再通过降采样的方式,降低信号的速率,以方便信号处理。这样就完成了最终的信号输出。

Σ-Δ ADC的优点是易于集成,而且分辨率高达24bit,甚至更高,但它的缺点是响应时间较长,功耗也会高一点。在音频分析、测量等方面应用广泛。

视频中介绍了三种常见的ADC。就采样速度来讲,Piepline ADC是最快的,SAR ADC中等,Σ-Δ ADC稍差。但从精度方面看,Σ-Δ ADC的精度普遍更高,SAR ADC中等,Piepline ADC就低一些。

以上就是Smacq对模数转换器(ADC)的相关介绍。如果对于文章内容有任何问题,都欢迎您在评论区留言或搜索我们的微信公众号“Smacq思迈科华”直接联系我们。文章的视频版内容可以点击如下链接跳转:ADC——模数转换器的基础知识和几个常见类型。

感谢您的阅读,希望您点赞、评论、转发。我们下期再见。

审核编辑 黄宇